Выражение "Россия - родина слонов" появилось в конце сороковых годов, в самый разгар борьбы с низкопоклонством перед Западом. Кампания по борьбе с низкопоклонством, как это частенько случается в нашей стране, шла с некоторыми перегибами - следует признать, что далеко не все эпохальные научные открытия и технические изобретения сделаны именно в России. Но если Россия и не родина воздушного шара, самолета и даже радио, то лампы накаливания - однозначно, русское изобретение.

Да, в наши дни старые добрые "лампочки Ильича" постепенно вытесняют люминесцентные, галогенные, светодиодные и всякие прочие энергосберегающие лампочки. Но, тем не менее, лампы накаливания остаются и в наши дни самым популярным источником света.

Когда же вспыхнула первая лампа накаливания? Есть экстравагантная гипотеза, что произошло это... в Древнем Египте. Стены гробниц египетских фараонов покрыты фресками, но нет ни малейших следов копоти от дыма светильников и факелов. Может быть, источником света для древних художников служили именно лампы накаливания? Ведь гальванические элементы были известны египтянам. Но не одной древнеегипетской лампочки археологи пока что не обнаружили.

Давайте от гипотез перейдем к достоверным фактам. Все началось в Санкт-Петербурге в 1802 году.

В.В. Петров |

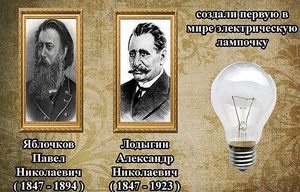

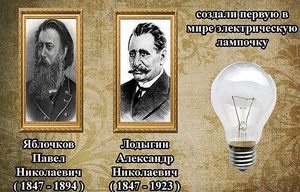

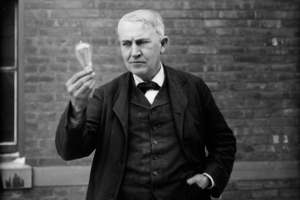

Учёные, благодаря, которым появилась на свет современная лампочка, по странному стечению обстоятельств, родились в один тот же год - 1847-ой. Это Александр Николаевич Лодыгин, Павел Николаевич Яблочков и Томас Алва Эдисон.

Русский изобретатель Лодыгин работал и над летательными аппаратами и над водолазными костюмами, но в историю вошел как изобретатель лампы накаливания. Сначала попробовал использовать для освещения электрическую дугу, но быстро убедился, что это тупиковый путь. И Лодыгин стал раскалять различные металлы, пропуская через них электрический ток. В конце концов он остановился на угольных стержнях. После ряда экспериментов у него получилась почти современная лампочка - стеклянная колба из которой откачан воздух, внутри - угольный стержень, помещенный между двумя электродами. В 1872 году он подал патентную заявку на свое изобретение, а годом позже основал "Товарищество электрического освещения Лодыгин и компания". Впрочем, товарищество быстро разорилось - угольные лампы Лодыгина были еще слишком несовершенны и не могли составить конкуренцию газовым фонарям и светильникам. До появления привычных нам электрических люстр, торшеров, плафонов оставались десятилетия. Но Лодыгин остался в истории как изобретатель лампы накаливания.

Но вскоре конкуренцию лампе Лодыгина составило изобретение другого русского инженера - "свеча" Павла Николаевича Яблочкова. "Свеча" представляла два угольных стержня, поставленные параллельно и разделенные прослойкой каолина - белой глины, тугоплавкого вещества, не проводящего электричество. Изобретение Лодыгина представляло собой по сути дела современную дуговую ламу. В своем изобретении Яблочков нашел практическое применение "электрической дуге", открытой в начале девятнадцатого столетия профессором Петровым. Свое изобретение он запатентовал во Франции в 1876 году. "Русская свеча" имела грандиозный успех на Парижской выставке 1878 года. Все газеты пестрели заголовками о сенсационной новинке - "русском свете". "Свечи" Яблочкова использовались для освещения парижских улиц, в Лондоне ими осветили набережную Темзы. А вот в качестве домашнего светильника лампы Яблочкова использовать было затруднительно. Слишком ярким был их свет - почти 300 свечей. Да и тепла они выделяли слишком много. Но изобретение Яблочкова не забыто и в наши дни - схожий принцип используется в современных дуговых лампах, которые, устанавливаются, например, в прожектора.

И Яблочков и Лодыгин были талантливыми инженерами и изобретателями, но оказались плохими бизнесменами. А Томасу Эдисону деловой хватки было не занимать. Он решил усовершенствовать изобретение Лодыгина - продлить срок жизни угольной нити. Он последовательно перебрал уголь шести тысяч растений со всего мира, пока выбрал одну из разновидностей бамбука. Одновременно он усовершенствовал способ откачки воздуха из колбы. Внес он ряд изменений и в генераторы и электрические кабели. Патент на лампу накаливания ему получить не удалось - приоритет Лодыгина был неоспорим, но все усовершенствования были запатентованы.

Эдисон тщательно продумал коммерческое применение электрических ламп. Сначала он детально изучил газовую промышленность - главного конкурента. А затем разработал план электростанции и схему проводки тока к домам и фабрикам. С учетом стоимости материалов и электроэнергии цена первой американской лампочки составила 40 центов. Затем он установил в своей усадьбе сразу 700 ламп. Это был сильный рекламный ход - о новом виде освещения писали все американские газеты. Платной рекламы уже не требовалось.

Но честь создания современной версии лампы накаливания принадлежит не Эдисону, а все тому же Лодыгину. В 1880-ые годы он свел дружбу с революционерами-народовольцами. После того, как его новые друзья стали один за другим попадать за решетку, изобретатель счел за благо перебраться в Америку. Там он продолжил совершенствовать свое изобретение - искать новые тугоплавкие материалы, которые сделают его лампы более долговечными. В конце концов он остановил выбор на вольфраме. В 1907 году он вернулся в Россию, преподавал в Электротехническом институте, работал в строительном управлении Петербургской железной дороги. После Февральской революции он снова уехал в Америку. В 1920 году он получил приглашение вернуться на родину и принять участие в разработке плана ГОЭЛРО (плана электрификации России). Но это предложение он отклонил совсем не по политическим причинам – к этому времени он был пожилым больным человеком. Изобретатель лампы накаливания скончался 16 марта 1923 года в Бруклине. А лампы накаливания продолжают свою жизнь. И достоянием истории они станут еще не скоро.

А. Н. Лодыгин

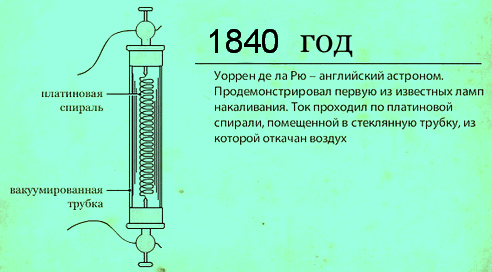

В 1840 году англичанин Де ла Рю создаёт первую лампу накаливания с платиновой спиралью. Но из-за высокой стоимости используемой платины, такая лампа оказалась не целесообразной. Однако в будущем послужила прототипом для современных ламп накаливания.

КПД и долговечность

Практически вся подаваемая в лампу энергия преобразуется в излучение. Утраты за счёт теплопроводности и конвекции малы. Для людского глаза, но, доступен только малый диапазон длин волн этого излучения. Основная часть излучения лежит в невидимом инфракрасном спектре и воспринимается в виде тепла. Коэффициент полезного деяния ламп накаливания добивается при температуре около 3400 K своего наибольшего значения 15 %. При фактически достижимых температурах в 2700 K (рядовая лампа на 60 Вт) КПД составляет 5 %.

С возрастанием температуры КПД лампы накаливания растет, но при всем этом значительно понижается её долговечность. При температуре нити 2700 K время жизни лампы составляет приблизительно 1000 часов, при 3400 K всего только несколько часов, при увеличении напряжения на 20 %, яркость растет вдвое. Сразу с этим время жизни уменьшается на 95 %.

Уменьшение напряжения питания хотя и понижает КПД, но зато наращивает долговечность. Так снижение напряжения вдвое (напр. при поочередном включении) уменьшает КПД примерно в 4-5 раз, но зато наращивает время жизни практически в тысячу раз. Этим эффектом нередко пользуются, когда нужно обеспечить надёжное дежурное освещение без особенных требований к яркости, к примеру, на лестничных площадках. Нередко для этого при питании переменным током лампу подключают поочередно с диодом, по этому ток в лампу идет исключительно в течение половины периода.

Потому что цена потребленной за время службы лампой накаливания электроэнергии в 10-ки раз превосходит цена самой лампы, существует наилучшее напряжение, при котором цена светового потока мала. Наилучшее напряжение несколько выше номинального, потому методы увеличения долговечности методом снижения напряжения питания с экономической точки зрения полностью убыточны.

Ограниченность времени жизни лампы накаливания обоснована в наименьшей степени испарением материала нити во время работы, и в основном возникающими в нити неоднородностями. Неравномерное испарение материала нити приводит к появлению истончённых участков с завышенным электронным сопротивлением, что в свою очередь ведёт к ещё большему нагреву и испарению материала в таких местах. Когда одно из этих сужений истончается так, что материал нити в этом месте плавится либо стопроцентно испаряется, ток прерывается, и лампа выходит из строя.

Больший износ нити накала происходит при резкой подаче напряжения на лампу, потому существенно прирастить срок её службы можно используя различного рода устройства плавного пуска.

Вольфрамовая нить накаливания имеет в прохладном состоянии удельное сопротивление, которое всего в 2 раза выше, чем сопротивление алюминия. При перегорании лампы нередко бывает, что сгорают медные проводки, соединяющие контакты цоколя с держателями спирали. Так, рядовая лампа на 60 Вт в момент включения потребляет выше 700 Вт, а 100-ваттная - более кв. По мере прогрева спирали её сопротивление растет, а мощность падает до номинальной.

Для сглаживания пиковой мощности могут использоваться терморезисторы с очень падающим сопротивлением по мере прогрева, реактивный балласт в виде ёмкости либо индуктивности, диммеры (автоматические либо ручные). Напряжение на лампе вырастает по мере прогрева спирали и может употребляться для шунтирования балласта автоматикой. Без отключения балласта лампа может утратить от 5 до 20 % мощности, что тоже может быть прибыльно для роста ресурса.

Низковольтные лампы накаливания при той же мощности имеют больший ресурс и светоотдачу благодаря большему сечению тела накаливания. Потому в многоламповых светильниках (люстрах) целенаправлено применение поочередного включения ламп на наименьшее напряжение заместо параллельного включения ламп на напряжение сети. К примеру, заместо параллельно включенных 6 ламп 220В 60Вт применить 6 поочередно включенных ламп 36 В 60Вт, другими словами поменять 6 тонких спиралей одной толстой.

Разновидности ламп

Лампы накаливания делятся на (размещены по порядку возрастания эффективности):

- Вакуумные (самые обыкновенные)

- Аргоновые (азот-аргоновые)

- Криптоновые (приблизительно +10% яркости от аргоновых)

- Ксеноновые (в 2 раза ярче аргоновых)

- Галогенные (наполнитель I либо Br, в 2,5 раза ярче аргоновых, большой срок службы, не обожают недокала, потому что не работает галогенный цикл)

- Галогенные с 2-мя пробирками (более действенный галогенный цикл за счет наилучшего нагрева внутренней пробирки)

- Ксенон-галогенные (наполнитель Xe + I либо Br, более действенный наполнитель, до 3х раз ярче аргоновых)

- Ксенон-галогенные с отражателем ИК излучения (потому что большая часть излучения лампы приходится на ИК спектр, то отражение ИК излучения вовнутрь лампы приметно увеличивает КПД, выполняются для охотничьих фонарей)

- Накаливания с покрытием модифицирующим ИК излучение в видимый спектр. Ведутся разработки ламп с высокотемпературным люминофором, который при нагреве испускает видимый диапазон.

Мода на ретро лампы сегодня сильна как никогда. Такие лампочки созданы чтобы имитировать старинные источники света, создавать стильное освещение с теплым оттенком. Ярким примером подобного ретро-подхода стала лампочка Эдисона, сохранившая характерные исторические черты, но ставшая надежнее и производительнее.

По своей конструкции лампочка Эдисона относится к числу ламп накаливания. Вольфрамовая нить помещается в специальную колбу, которая может наполняться инертным газом. При нагревании нить начинает источать приятный глазу, теплый свет.

В сущности – это полная копия лампочек знаменитого Томаса Эдисона, одного из основателей современного подхода к освещению помещений.

Главные отличительные черты ламп Эдисона

Если вы захотите купить ретро лампы, то поймёте, что все они разные. В качестве центральных отличий выступают:

- Форма нити. Использованный подход к производству позволяет создавать винтажные лампы Эдисона с различной формой нити. В частности, представлены варианты в виде спирали, петли, листа и многие другие. Количество нитей также отличается в зависимости от того, какой стиль решил использовать дизайнер и как он соответствует представлениям об эстетичности.

- Оформление стекла. Дизайнерская мысль не останавливается на одних только экспериментах с количеством и формой вольфрамовых нитей. Отличается и стекло лампочки – оно может быть с самыми разными вкраплениями, нередко на нем создают напыление, чтобы модель смотрелась «под старину».

- Тип цоколя. Так как лампа накаливания Эдисона создается под современные светильники, это влияет и на тип цоколя. Стандартный используемый вариант – Е14 и Е24.

- Мощность. Не менее значимый параметр для тех, кто выбирает не только декоративный элемент, но и мощный источник света. Ретро лампы Эдисона чаще всего выпускаются в мощности 60 Ватт. Этого хватает чтобы дать нужный уровень интенсивности светового потока.

Область использования представленного товара обширна. Если требуется создать точечное освещение или декорировать люстры под старину, сложно отыскать лучший вариант товара.

В каталоге гипермаркета света «Налампе.Ру» всегда можно купить лампу Эдисона нужной вам мощности. Представленные товары отличаются высоким качеством, сертифицированы и подойдут для длительного использования и украшения интерьера.

На вопрос, кто придумал лампочку, нет однозначного ответа. Над источником искусственного света трудилось большое число ученых на протяжении нескольких десятилетий 19 века. Их усилия увенчались успехом, а разработки служат человечеству до сих пор. История создания лампочки не однозначна. Некоторые считают ее изобретением Лодыгина или Эдисона. Эти два исследователя оставили значительный след в мире электротехники, но были лишь одними из многих изобретателей, занимавшихся опытами с электроосвещением.

Угольные монстры

Дуговые угольные лампы создавались различными специалистами с начала 50-х годов XIX века. Изначально их использовали в прожекторах на кораблях и маяках, а также в виде экспериментов в уличном освещении. Из-за большого износа и малой долговечности угольных стержней, а также необходимости в большом количестве подводимого электричества настоящее время они не применяются. Тогда, на заре электрической эры, их создавали как замену масляным, керосиновым и газовым светильникам.

Все приборы на основе горения имели более низкий ресурс и представляли собой пожароопасный прибор с низким коэффициентом полезного действия. Все прожекторы на основе керосиновых ламп работали на ограниченное расстояние и давали весьма слабый свет. На их фоне даже примитивные угольные лампы казались настоящим чудом, а их создатели — колдунами и шаманами.

Лампы накаливания: начало пути

Историкам известно, первым создать лампу удалось англичанину Деларю еще в 1809 году. Она имела платиновую спираль и стоила баснословных денег, что мешало практическому применению открытия. Многими учеными независимо друг от друга велись опыты по усовершенствованию прибора. В 1838 году бельгиец Жобар удешевил конструкцию лампы, применив как нить накала не дорогую платину, а дешевый уголь. Однако такое устройство было ненадежным и недолговечным, так как в атмосфере нить в колбе мгновенно перегорала.

Проводя опыты с усовершенствованием угольной лампы, немецкий изобретатель Генрих Гебель смог откачать часть воздуха из колбы лампы, создав первую вакуумную лампу, в которой нить горела значительно дольше. Однако угольный проводник являлся ненадежным источником свечения, и многие ученые сосредоточили усилия на его усовершенствовании.

В начале 1870-х годов русский ученый Александр Николаевич Лодыгин изобрел электрическую лампочку с вольфрамовой нитью накала. Он начинал, как и все, с опытов над угольными нитями, но со временем пришел к использованию вольфрама в нитях накаливания.

Опыты Лодыгина

Лодыгину удалось частично откачать воздух из колб своих ламп, что позволило существенно повысить их срок службы. Чуть позднее гениальный русский ученый предложил заполнять баллоны инертными газами, что делало их еще более эффективными и долговечными.

За свое практическое открытие Лодыгину была вручена престижная Ломоносовская премия Петербургской академии наук.

Чтобы защитить права на свое изобретение, он запатентовал его в Российской, Австро-Венгерской, Британской империях, Португалии, Франции, Италии, Бельгии, Швеции.

Александр Николаевич никогда не был альтруистом и понимал, что производство ламп сулит большими прибылями, поэтому организовал компанию «Русское товарищество электрического освещения Лодыгин и К°». Однако уже в 1906 году он продал свой патент на вольфрамовую лампу накаливания американской компании General Electric. В то время вольфрам был крайне редким и дорогим материалом, поэтому повсеместного распространения лампы Лодыгина не получили.

Наследие русского гения

Только с 1910 года, когда Вильям Дэвид Кулидж изобретает сравнительно дешевый способ получения вольфрама в промышленном производстве, вольфрамовые лампы Лодыгина снова становятся актуальными. Они оказались более долговечными и практичными, обладая более высоким КПД, в сравнении с угольными изделиями.

Александр Николаевич Лодыгин тем временем долго путешествовал по Западу, знакомился с техническими новинками. По возвращению в Россию, работая в строительном управлении Петербургской железной дороги, он пытался внедрять заграничные изобретения. Преподавание в Электротехническом институте позволило ему распространять полученные знания. Ученый задумал электрифицировать всю Россию, однако Первая мировая война и последовавшая за ней революция не дали воплотится в жизнь его начинаниям. После прихода к власти большевиков Лодыгин эмигрировал в США, однако за границей его идеи оказались без надобности. В 1923 году он скоропостижно скончался в Нью-Йорке.

Тем временем лампу накаливания активно внедряет в быт американец Томас Эдисон. Он же получает лавры «единственного изобретателя» и "электрического гения» в США.

Осветительные приборы Эдисона

Кто изобрел лампочку? Каждый американец даст однозначный ответ: Томас Алва Эдисон.

После посещения своего друга Вильяма Валаса в 1878 году Томас Эдисон начинает работы над электрическими лампами накаливания (ему подарили динамо машину и несколько дуговых ламп).

Эдисон потратил целый год на усовершенствование лампы, установил решающее значение вакуума в колбе. Он не придумал ничего революционного, но смог снизить себестоимость лампы и сделать ее поистине массовым товаром. Уже в конце 1883 года его компания выпускала ¾ ламп накаливания в США. Начав с себестоимости в 110 центов за лампу, Эдисон смог снизить этот показатель в 5 раз . И, хотя американец провел тысячи опытов с разными материалами, бамбуком и углем, будущее было за вольфрамом.

К заслугам Эдисона в сфере освещения стоит отнести разработку формы стеклянной колбы для лампы, которая без изменений сохранилась и по сей день. Также он создал винтовой цоколь с патроном, вилку с розеткой и предохранители. Изобретатель не имел специального образования и не верил в теоретические знания и научные методы, однако в продвижении электрического освещения создал и сделал больше, чем все ученые XIX века.

Опровержения и факты

Некоторые газетчики и недобросовестные ученые подменяют исторические факты, ссылаясь на художественную или рекламную литературу из прошлого. Так, бытуют легенды, что Томас Эдисон никогда никаких изобретений сам не делал, а только воровал чужие идеи. Изобретенная им резьба и сам патрон для ламп освещения будто бы придумал не он, а его сотрудник Стерижер. Некоторые недобрые языки говорят и о том, что даже вилка с розеткой — не его заслуга.

Недобрая слава за Эдисоном закрепилась ввиду чрезмерного его увлечения патентами и прибылью от изобретений. Известен его конфликт с молодым инженером из Сербии Николой Тесла. Судился Эдисон и с братьями Люмьер за право на киноаппарат. Это при том, что великий американец не имел ни высшего, ни специального технического образования.

Однако заслуга Эдисона в продвижении различных технических средств велика. Он жил в довольно консервативном XIX веке и, тем не менее, смог внедрить электричество для освещения улиц и домов, снизил его себестоимость, смог наладить производство дешевых и сравнительно долговечных ламп. Его декоративные лампы мы видим в ресторанах до сих пор.

Несмотря на устаревание лампы накаливания, их дальние родственники, вакуумные радиолампы, все еще используются в звуковоспроизводящей аппаратуре. Лампы накаливания для освещения применяются только в быту (с малым потреблением энергии), в других сферах они активно заменяются более экономичными моделями.

Хотя изобретатель лампочки даже не предполагал такого массового использования прибора искусственного освещения, своим открытием он полностью изменил мир. Лампы накаливания отправились и в далекий космос, и в самые глубокие места мирового океана.

Лампы накаливания в мире производятся все меньше, в развитых странах их заменяют как на производствах, так и в быту. Однако, благодаря их повсеместной популярности на протяжении более века, они остаются все такими же востребованными.

В последние годы в магазинах осветительных приборов можно купить винтажные модели ламп накаливания Эдисона. Они имеют ретро внешний вид и могут стать отличными элементами декора как в жилом доме, так и общественном месте (ресторане, кафе), стать стильным дополнением оригинального интерьера. Некоторые из моделей не имеют даже нитей накаливания, а в корпус от обычной лампы вставлены светодиоды.

Ответить на вопрос, кто изобрел электрическую лампочку, однозначно нельзя. Жители США непременно ответят, что Эдисон, Великобритании – что Сван, а россияне назовут фамилии Лодыгина и Яблочкова.

Так кто же изобрел эту вещь первым, давайте разберемся ниже.

Под электрической лампочкой понимается осветительный прибор, в котором электрическая энергия преобразуется в световую. А вот способов преобразования есть несколько, в зависимости от этого лампочки бывают таких видов:

- газоразрядными;

- накаливания;

- дуговыми.

После того, когда изобретатели XVIII века открыли электрический ток, пошла волна всевозможных изобретений, которые были неразрывно связаны с этим явлением. Над развитием электрической техники работали такие известные ученые:

В начале XIX века изобретен гальванический элемент, выступающий в роли химического источника тока. Тогда же русский ученый Петров открыл электрическую дугу – это разряд, который появляется между угольными стержнями-электродами, сведенные на определенное расстояние. Такую дугу предлагалось использовать для освещения. Однако реализовать это на практике по тем временам представлялось сложным, поскольку дуга могла ярко гореть только при условии соблюдения определенного расстояния между электродами, а еще угольные электроды медленно сгорают и дуговой промежуток увеличивался. Поэтому, чтобы поддерживать постоянное расстояние между электродами, был нужен специальный регулятор.

Изобретатели того времени предлагали свои идеи, но все они были несовершенными, поскольку в одну цепь нельзя было включить сразу несколько ламп. Но это было решено изобретателем Шпаковским, который изобрел установку с дуговыми лампами, снабженную регуляторами, которая в середине XIX века могла освещать Красную площадь в Москве.

Яблочков как первый изобретатель лампочки

Во второй половине XIX века изобретатель Павел Яблочков занялся разработкой дуговой лампы

. В России он мало известен, поскольку свои работы он представлял во Франции, где работал в известной часовой мастерской Бреге.

Во второй половине XIX века изобретатель Павел Яблочков занялся разработкой дуговой лампы

. В России он мало известен, поскольку свои работы он представлял во Франции, где работал в известной часовой мастерской Бреге.

Когда Яблочков работал над разработкой электрического регулятора, ему пришло в голову разместить в лампе угольные электроды не по горизонтали, как ранее, а параллельно. В таком случае они стали выгорать одинаково, а расстояние между ними постоянно сохранялось.

Но до реализации решения было еще далеко. При размещенных параллельно электродах дуга могла гореть не только на их концах, но и по всей длине. Такая проблема решилась благодаря тому, чтобы в пространство между электродами был уложен изолятор, который сгорал постепенно вместе с электродами.

Изолятор был сделан на основе каолина. А для зажигания электрической лампы между электродами находилась угольная тонкая перемычка, которая в момент включения сгорала, а дуга при этом поджигалась. Но еще была одна проблема – это неравномерное сгорание электродов, которое было связано с полярностью тока. Поскольку плюсовой электрод сгорал быстрее, его поначалу нужно было делать более толстым. А еще было предложено использовать переменный ток.

Дуговая лампа одного из первых ее изобретателей имела такую конструкцию:

Изобретение Яблочкова было представлено в Лондоне на выставке в 1876 году. Затем лампочки этого изобретателя стали появляются на улицах Парижа , затем они распространились по миру. Так продолжалось до тех пор, пока другие изобретатели не представили более дешевую лампочку накаливания, которая быстро вытеснила изобретение Яблочкова.

Кто первым изобрел лампу накаливания?

Итак, кто же первым придумал такой прибор, как лампочка накаливания, которую многие используют до сих пор?

Считается, что первым изобретателем такой лампы является Томас Эдисон. О том, что именно он изобрел электрическую лампочку накаливания, в 1879 появилась статья в крупном американском издании, также был получен соответствующий патент на данное изобретение.

Но был ли Эдисон первым? На самом деле эксперименты с накаливанием проводников с помощью электрического тока проводились еще в начале XIX века ученым Деви из Великобритании. А в середине века инженер Молейн первым начал практиковать накаливание проводников с помощью тока для освещения посредством накаливания платиновой проволоки, находящейся внутри стеклянного шара. Но такой эксперимент окончился провалом, поскольку платиновая проволока быстро переплавлялась.

В 1845 году лондонский ученый Кинг получил патент на то, что изобрел новый способ применения накаленных угольных и металлических проводников с целью освещения, он заменил платину на угольные палочки.

В 1845 году лондонский ученый Кинг получил патент на то, что изобрел новый способ применения накаленных угольных и металлических проводников с целью освещения, он заменил платину на угольные палочки.

Первые практичные лампы накаливания с угольными нитями были изобретены Генрихом Гебелем в Германии за 25 лет до появления знаменитого изобретения Эдисона. Особенности их работы были таковыми:

- срок горения составлял около 200 часов;

- нить была сделана из бамбука и имела толщину 0,2, находилась в вакууме;

- вместо колбы сначала применяли флаконы от парфюмов, а потом стеклянные трубки;

- вакуум в стеклянной колбе создавался с помощью заполнения и выливания ртути.

Несмотря на то, что Гебель был одним из первых, кто изобрел лампу накаливания, о нем быстро забыли, поскольку он так и не получил патент на свое изобретение.

Лодыгин - изобретатель усовершенствованной лампы

Изобретатель Александр Лодыгин начал проводить свои опыты по электрическому освещению с 70-х готов XIX века в Петербурге. Первые лампочки, изобретенные им, были оснащены большими медными стержнями, которые располагались в герметично закрытом стеклянном шаре , между ними зажималась тонкая угольная палочка. Лампочка была далека от совершенства, то была запущена в массовое производство, а Академия наук за данное изобретение присудила Лодыгину премию.

Чуть позже электрическая лампочка была усовершенствована Дидрихсоном. В ней угольки находились в вакууме, а перегоревшие угли быстро заменялись другими. Их стали использовать для освещения улиц и магазинов. Потом она претерпела еще несколько изменений.

В конце 70-х годов образцы таких электрических ламп накаливания были привезены в США представителями морского флота, до этого они были запатентованы в таких странах, кроме России:

- Австрия;

- Бельгия;

- Франция;

- Великобритания.

Так первым ли был Эдисон?

В США в то время работал изобретатель Томас Эдисон, который занимался вопросами

электрического освещения. Он увидел образцы, привезенные из России, и они его очень заинтересовали.

В США в то время работал изобретатель Томас Эдисон, который занимался вопросами

электрического освещения. Он увидел образцы, привезенные из России, и они его очень заинтересовали.

Чем же изобретение Эдисона отличалось от лампочек Лодыгина:

- как и изобретение Лодыгина, лампа Эдисона имела форму стеклянной колбы с угольной ниткой, из которой был выкачан воздух, но она была более внимательно продумана;

- лампа дополнительно оснащена цоколем и патроном;

- появились выключатели и предохранителем;

- появился первый счетчик энергии.

Эдисон доработал изобретение Лодыгина и поставил производство лампочек на поток, превратив электрическое освещение из роскоши в массовое явление.

Также Эдисон внимательно отнесся к вопросу поиска материала для нитей накаливания. Он просто перебрал все возможные вещества и материалы , всего он перепробовал около 6 тысяч веществ с содержанием углерода: это и швейные нити с углем, и смола, и даже пищевые продукты. Наиболее подходящим вариантом оказался бамбук.

В это же время в Великобритании над изобретением электрической лампы работал Джозеф Сван. Для элемента накала применялась обугленная хлопковая нитка, из колбы выкачивался воздух. В 80-е годы XIX века Сван основал свою компанию, а производство лампочек было поставлено на поток. Затем они с Эдисоном объединили производство, и появилась торговая марка Edi-Swan.

А сам Лодыгин уже в США, куда он переехал из России, запатентовал в 90-е годы лампочку с металлической ниткой на основе тугоплавких материалов:

- вольфрама;

- иридия;

- осьмия;

- родия;

- молибдена.

Лампочки, которые изобрел Лодыгин, успешно были представлены на парижской выставке 1900 года, а уже в 1906 году патент был приобретен американской компанией General Electric. Данная компания была организована Томасом Эдисоном.

Лампочки, которые изобрел Лодыгин, успешно были представлены на парижской выставке 1900 года, а уже в 1906 году патент был приобретен американской компанией General Electric. Данная компания была организована Томасом Эдисоном.

На этом этапе развитие изобретения не остановилось. Уже в 1909 году были изобретены лампочки накаливания, оснащенные вольфрамовой ниткой , расположенные зигзагообразно. Еще через несколько лет изобрели лампочки с азотом и инертными газами. Вольфрамовую нитку сначала делали в форме спирали, а потом би- и триспирали. В итоге был приобретен современный вид электрической лампочки накаливания.

На раннем этапе электрическая лампа имела сразу несколько изобретателей, и практически каждый из них имел патент на свое изобретение. Что касается патента, полученного Томасом Эдисоном, то его суд признал недействительным, пока не окончится срок действия охранных прав. Согласно решению суда было признано, что первым лампу накаливания изобрел Генрих Гебель задолго до Эдисона.

Никто не сможет ответить, кто изобрел лампочку в числе первых. Каждый из тех, кто работал над этим, внес свою лепту в общее дело. И это касается лишь тех типов ламп , которые появились в самом начале развития электрического освещения. А перечислить всех, кто дальше работал над развитием осветительных электрических приборов, будет просто невозможно в рамках одной статьи.

Не получили ответ на свой вопрос? Предложите авторам тему.