Инструкция

Для начала нам нужно разобраться, что такое электрический ток и чем переменный ток отличается от постоянного. Упорядоченное движение заряженных частиц называют электрическим током. В постоянном электрическом токе через сечение проводника за одинаковые интервалы времени проходит одинаковое количество заряженных частиц. А вот в переменном токе количество этих частиц за одинаковые интервалы времени всегда разное.

А вот теперь можно преступать непосредственно к преобразованию переменного тока

в постоянный, в этом нам поможет устройство под названием «диодный мост». Диодный мост или мостовая схема - одно из самых распространённых устройств для выпрямления переменного тока

.

Изначально она была разработана с применением радиоламп, но считалась сложным и дорогим решением, вместо неё применялась более примитивная схема со сдвоенной вторичной обмоткой в питающем выпрямитель трансформаторе. Сейчас, когда полупроводники очень дёшевы, в большинстве случаев применяется именно мостовая схема. Но использование данной схемы не гарантирует 100% выпрямления тока

, поэтому в схему можно дополнить фильтром на конденсаторе, а также, возможно, дросселем и стабилизатором напряжения. Теперь, на выходе нашей схемы, как результат мы получаем постоянный ток

Чтобы получить постоянный ток , достаточно взять обычный элемент питания. Напряжение такого источника ток а, как правило, стандартное – 1,5 Вольта. Соединив последовательно несколько таких элементов, можно получить батарею с напряжением, пропорциональным количеству таких элементов. Для получения постоянного ток а можно также воспользоваться зарядным устройством от мобильного телефона (5 В) или автомобильным аккумулятором (12В). Однако, если необходимо получить нестандартное напряжение, например, 42 В, то придется соорудить самодельный выпрямитель с простейшим фильтром питания.

Вам понадобится

- Понижающий трансформатор 220 в./42в.

- Сетевой шнур с вилкой

- Диодный мост PB-6

- Электролитический конденсатор 2000 мкФ×60в

- Паяльник, канифоль, припой, соединительные провода.

Инструкция

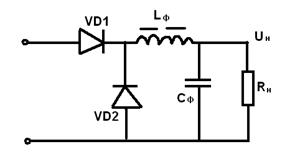

Соберите выпрямитель по изображенной на рисунке схеме:

Чтобы правильно собрать и использовать такое устройство, необходимы минимальные знания о происходящих в приборе процессах. Поэтому, внимательно ознакомьтесь со схемой и принципами работы выпрямителя.Схема действия диодного моста, объясняющая принцип его работы: Во время положительного полупериода (мелкий штрих пунктир) ток движется по правому верхнему плечу моста к положительному выводу, через нагрузку поступает на левое нижнее плечо и возвращается в сеть. Во время отрицательного полупериода (крупный штрих пунктир) ток течет по другой паре диодов выпрямительного моста. Здесь Тр. – трансформатор, понижает напряжение с 220 до 42 Вольт, гальванически разделяет высокое и низкое напряжение. Д – диодный мост, выпрямляет переменное напряжение, поступившее с трансформатора. Цифрой 1 обозначена первичная (сетевая) обмотка трансформатора, цифрой 2 – вторичная (выходная) обмотка трансформатора.

Подсоедините к первичной обмотке трансформатора сетевой шнур с вилкой. Двумя проводами соедините два вывода вторичной обмотки трансформатора с двумя входными выводами диодного моста. Вывод диодного моста с маркировкой «минус» припаяйте к отрицательному выводу конденсатора.

Отрицательный вывод конденсатора обозначен на его корпусе светлой полосой со знаком «минус». К этому же выводу припаяйте провод синего цвета. Это будет отрицательный выход выпрямителя. Вывод диодного моста со знаком «плюс» припаяйте ко второму выводу конденсатора вместе с проводом красного цвета. Это будет положительный вывод выпрямителя. Перед включением тщательно проверьте правильность монтажа – ошибки здесь не допустимы.

Видео по теме

Конденсатор играет роль фильтра питания, сглаживая пульсации, оставшиеся после выпрямления диодным мостом переменного тока.

Для зарядки аккумулятора накала применяется зарядное устройство, которое можно приобрести в торговой сети или же сделать своими руками, потратив при этом минимум средств, да и времени.

Вам понадобится

- Полулитровая стеклянная банка, алюминиевая и свинцовая пластина, резиновая трубка, крышка с отверстием посередине.

Инструкция

Возьмите стакан или полулитровую стеклянную банку , алюминиевую и свинцовую пластины размером 40х100 мм и резиновую трубку диаметром 2 см. Отрежьте от резиновой трубки кольцо длиной 2 см, натяните его на алюминиевую пластину, на уровень электролита . Это необходимо, так как при работе выпрямителя электролит сильно разъедает алюминий у самой поверхности раствора. Резина предохраняет его от коррозии и тем самым дает возможность выпрямителю работать значительно дольше.

Используйте в качестве электролита раствор двууглекислого натра (питьевая сода). Возьмите соду из расчета 5-7 гр. на 100 мл воды. В данном выпрямителе положительным полюсом будет алюминий, отрицательным - свинец . При включении прибора в обычную городскую сеть переменного тока свинцовой пластиной, через выпрямитель пойдет ток. Но пойдет он только в одном направлении. На алюминиевой пластине в это время постоянно будет положительный полюс напряжения .Если в сеть включить алюминиевую пластину, то на свинцовой пластине постоянно будет отрицательный полюс напряжения. Получится однополупериодный выпрямитель , потому что через него проходит электрический ток только одного полупериода. В первом случае, например, через прибор будет проходить ток только положительного направления.

Для полного использования напряжения применяют двухполупериодные выпрямители. Их нужно составить из двух или четырех элементов, в зависимости от требуемой для зарядки силы тока. А подключаются они в обе фазы электросети.При включении прибора в сеть переменного тока примените предохранители . Регулировку напряжения, которое подается на зарядку , можно произвести при помощи реостата, который позволит "гасить" лишнее напряжение в цепи и соответственно создаст нормальные условия для зарядки аккумулятора .

Видео по теме

Обратите внимание

Для зарядки аккумуляторов накала целесообразно использовать выпрямитель из 4 элементов, так как для снятия силы тока в один ампер требуется выпрямитель с площадью алюминиевой пластины в 100 кв. см.

Полезный совет

Сила зарядного тока аккумуляторов должна составлять 0,1% от его емкости.

Источники:

- Выпрямитель для зарядки аккумулятора

Если вы решили самостоятельно изготовить трансформатор, то вам необходимо знать некоторые вещи об этом устройстве, в том числе и как рассчитать ток в трансформаторе , о чем и пойдет речь ниже.

Инструкция

Узнайте, если вам до этого было неизвестно, максимальный ток

нагрузки и напряжение на вторичной обмотке.

Умножьте ток

максимальной нагрузки (в амперах) на коэффициент 1,5 – узнаете обмотку второго трансформатора (в амперах).

Рассчитайте мощность , расходуемую выпрямителем от вторичной обмотки трансформатора. Для этого, умножьте напряжение вторичной обмотки на максимальный ток

, который проходит через нее.

Подсчитайте мощность трансформатора. Чтобы узнать мощность следует умножить максимальную мощность на вторичной обмотке на 1,25.

Высчитайте величину тона на первичной обмотке . Для этого полученную в прошлом пункте мощность следует разделить на сетевое напряжение на первичной обмотке.

Рассчитайте параметры площади сердечника магнитного

“Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники”

Кафедра защиты информации

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ »

Инвертор – преобразует постоянный ток в переменный.

Конвертор – преобразователь постоянного напряжения в постоянное, но другого уровня (с промежуточным преобразованием входного напряжения в переменное и трансформацией к нужному уровню).

Центральным звеном является преобразователь постоянного напряжения в переменное.

Применяют различные схемы таких устройств:

Транзисторные и на электронных лампах;

Построенные на транзисторах с насыщающимися сердечниками;

Релаксационные генераторы, триггеры, мультивибраторы;

По однотактной, двухтактной и мостовой схемах;

Тиристорные простые и мостовые схемы (в мощных устройствах).

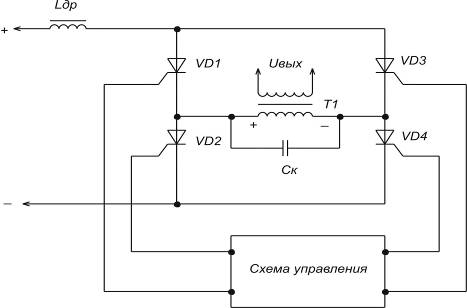

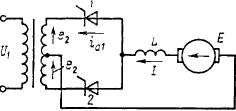

Простая схема двухтактного тиристорного инвертора

Рисунок 1 - простая схема двухтактного тиристорного инвертора

От Т2 поступают импульсы управления в цепь тиристоров.

От постоянного источника напряжение поступает на вход схемы. Оно проходит через

на аноды VD. заряжается до двойного входного напряжения. Если теперь подать импульсы на VD2, сразу закрывается VD1, перезаряжается, все знаки в Т1 поменяются на противоположные и ток потечет через VD2.Как видно из работы схемы, на коммутирующей емкости

в момент закрытия тиристора действует напряжение равное удвоенному напряжению питания, что является недостатком для схемы.Его устраняет мостовая схема тиристорного инвертора.

Мостовая схема тиристорного инвертора

Рисунок 2 - Мостовая схема тиристорного инвертора

Схема управления открывает сначала VD1 и VD4, а потом, когда емкость зарядится до

, в этот момент, если открыть другие тиристоры, VD1 и VD4 мгновенно закроются.В данной схеме на закрытых тиристорах действует лишь напряжение источника питания.

Тиристорные выпрямители являются эффективными перспективными инверторами. Применяются на значительной мощности и используются в настоящее время для замены электромашинных агрегатов, преобразующих энергию постоянного тока резервных аккумуляторных батарей в переменный ток, в устройствах гарантированного питания (УГП) аппаратуры на предприятиях связи.

Преобразователи постоянного напряжения

Часто при питании электронных устройств ИП являются низковольтными, а для питания цепей потребления требуются значительные напряжения. При этом прибегают к преобразованию напряжения. Для этого используют инверторы и конверторы. Используются электромагнитные преобразователи, вибропреобразователи и статические преобразователи на п/п приборах.

Электромагнитные преобразователи вырабатывают напряжение синусоидальной формы, в то время как полупроводниковые и вибропреобразователи – напряжение прямоугольной формы. В настоящее время имеются статические преобразователи с выходным напряжением по форме близким к синусоидальному. Недостаток электромагнитного преобразователя: большие габариты и масса. Вибропреобразователи – маломощные и малонадежные. Поэтому наибольшее применение находят полупроводниковые преобразователи с малыми габаритами и массой, высоким КПД и эксплуатационной надежностью.

Построение преобразователей на тиристорах и транзисторах следует связывать с величиной питающих напряжений, требуемой мощности, характером изменения нагрузки.

Транзисторные преобразователи напряжения

Они подразделяются по способу возбуждения на 2 типа: с самовозбуждением и преобразователи с усилением мощности.

Транзисторы могут включаться по схеме с ОЭ, ОК, ОБ, но наиболее широко используются включение с ОЭ, так как в этом случае реализуется максимальное усиление транзисторов по мощности и тем более просто достигаются условия самовозбуждения.

Преобразователи с самовозбуждением выполняются на мощных, до нескольких десятков ватт, по однотактным и двухтактным схемам. Простейшая схема однотактного преобразователя представляет собой релаксационный генератор с обратной связью.

С обратным включ. диода.С прямым включ. диода.

При подключении напряжения питания через резистор на базу транзистора подается опирающий потенциал. Транзистор открывается и через первичную обмотку Wк трансформатора протекает ток, который вызывает магнитный поток в магнитопроводах транзистора. Появляющееся при этом напряжение на обмотке Wк трансформируется в обмотке обратной связи Wб, полярность подключения которой такова, что она способствует отпиранию транзистора. Когда ток коллектора достигает своего максимального значения: Iк=Iб*h21э, нарастание магнитного потока прекратится, полярность напряжений на обмотках трансформатора изменяется на противоположное и происходит лавинообразный процесс запирания транзистора. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора имеет прямоугольную форму.

Полярность подключения силового диода выпрямителя на вторичной обмотке трансформатора определяет способ передачи энергии в нагрузку. Диод открывается когда закрывается транзистор, заряжается конденсатор, который поддерживает постоянство тока в нагрузке.

При прямом включении диода передача энергии источника питания Uп в нагрузку Rн происходит в период времени tu, когда транзистор и силовой диод VD1 открыты. В дросселе запасается энергия W = 0,5*Lф*Iн^2*tu. Конденсатор сглаживающего фильтра Cф при этом заряжается выпрямленным напряжением до Uп.

В течении паузы tп, когда транзистор закрыт, цепь тока Iн замыкается через дроссель Lф и блокирующий диод VD2, как и в импульсном стабилизаторе с последовательным регулированием.

В однотактных преобразователях трансформатор работает с подмагничиванием, для борьбы с которым можно применять сердечник с зарядом. Однако он не подходит при использовании тор. транзистора. В нашем случае используется блокирующий конденсатор, который в течении паузы tп разряжаетсячерез обмотку W1, перемагничивая сердечник током разряда.

Емкость Cбл. Выбирается из условия, чтобы при максимальном коэффициенте заполнения φmax длительность паузы tп была не менее четверти периода колебательного контура L, Cбл.

Такой преобразователь с обратным включением диода обеспечивает развязку и защиту выходного напряжения от помех по входным шинам питания.

Транзисторные преобразователи определяются по следующим формулам:

Uп=Uп(Iкм/2Iн-W1/W2)

tu = Iкм*L1/Uп

tп = Iкм*L2/Uн*W2

φ = fп*Iкм*L1/Uп = tu/(tu+tп)

Лучшие массогабаритные показатели имеют двухтактные преобразователи с понижающим трансформатором.

Трансформаторы выполняются на магнитопроводе с прямоугольной петлей гистерезиса. Здесь также используется положительная ОС. Генератор работает следующим образом. При включении напряжения питания Uп из-за неидентичности параметров один из транзисторов, например VT1, начинает открываться и его коллекторный ток увеличивается. Обмотки ОС Wб подключены так, что наведенное в них ЭДС полностью открывает транзистор VT1 и закрывает транзистор VT2.

Переключение транзисторов начинается в момент насыщения транзистора. Вследствие этого наведенные во всех обмотках трансф. Напряжения уменьшаются до нуля, а затем изменяют свою полярность.

Теперь на базу ранее открытого транзистора VT1 подается отрицательное напряжение, а на базу ранее закрытого транзистора VT2 поступает положительное напряжение и он начинает открываться. Этот регенеративный процесс формирования фронта выходного напряжения протекает очень быстро. В дальнейшем процессы в схеме повторяются.

Частота переключения зависит от значения напряжения питания, параметров трансформатора и транзисторов и рассчитываются по формуле:fп=((Uп-Uкэ нас)*10000)/4*B*s*Wк*Sc*Kc.

Частота переключения зависит от значения напряжения питания, параметров трансформатора и транзисторов и рассчитываются по формуле:fп=((Uп-Uкэ нас)*10000)/4*B*s*Wк*Sc*Kc.

Такой режим более экономичен, чем при переключении за счет предельного тока коллектора и работа преобразователя более устойчива.

Такие преобразователи используются как задающие генераторы для усилителей мощности и как автономные маломощные источники электропитания. Основные достоинства: простота схемы, а также нечувствительность к короткому замыканию в цепи нагрузки.

Недостатком преобразователя с насыщающимся сердечником является наличие выбросов коллекторного тока в момент переключения транзисторов, что увеличивает потери а преобразователе.

Напряжение на закрытом транзисторе может достигать значения:

Uкэm = (2,2: 2,4)Uпmax

два напряжения это сумма Uп+ЭДС на неработающей обмотке, кроме того учитываются выбросы напряжения во время переключения. Для уменьшения последних в схему иногда включают шунтирующие диоды.

При преобразовании больших мощностей наибольшее распространение получили преобразователи с использованием усилителя мощности. В качестве задающего генератора можно использовать преобразователи с самовозбуждением. Применение таких преобразователей целесообразно если необходимо обеспечить постоянство частоты и напряжения на выходе, а также неизменность формы кривой переменного напряжения при изменении нагрузки преобразователя.

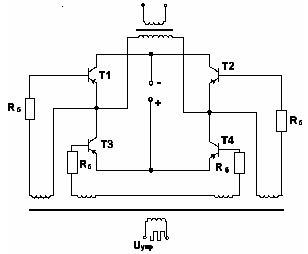

В случае высокого входного напряжения применяют мостовые усилители мощности.

Предположим, в первый полупериод одновременно работают транзисторы T1,T2. Во второй T2,T3. Напряжение питания прикладывается к первичной обмотке транзистора, его полярность меняется каждый полупериод. Напряжение на закрытом транзисторе равно напряжению источника питания. Выходной транзистор работает в ненасыщенном режиме, выполняется он из материала с непрямоугольной петли гистерезиса.

Предположим, в первый полупериод одновременно работают транзисторы T1,T2. Во второй T2,T3. Напряжение питания прикладывается к первичной обмотке транзистора, его полярность меняется каждый полупериод. Напряжение на закрытом транзисторе равно напряжению источника питания. Выходной транзистор работает в ненасыщенном режиме, выполняется он из материала с непрямоугольной петли гистерезиса.

Преобразователи на тиристорах

Тиристоры в отличие от транзисторов имеют одностороннее управление. Для запирания тиристоров в схемах преобразователей используются реактивные элементы в основном в виде коммутирующих конденсаторов.

Для обеспечения запирания тиристоров необходимо, чтобы энергия коммутирующего конденсатора была достаточной для того, чтобы в процессе перезаряда обратное напряжение на тиристорах падало достаточно медленно и успело бы обеспечить восстановление их запирающих свойств.

Недостатком такого инвертора является сильная зависимость выходного напряжения от тока нагрузки.

Для уменьшения влияния характера и величины нагрузки на форму и величину выходного напряжения применяют схемы с обратными диодами, которые в свою очередь необходимы для возврата реактивной энергии, накопленной в индуктивной нагрузке и реактивных коммутирующих элементах в источнике питания преобразователя.

Источник питания с бестрансформаторным входом

Особенностью таких источников являются использование процесса преобразования входного напряжения с использованием высокой частоты.

Отсутствие силового транзистора на входе и использование транзисторовна повышенной частоте существенно улучшает массогабаритные характеристики.

Функциональная схема ИПБВ на базе регулируемого преобразователя имеет следующий вид:

ВЧФ - препятствует проникновению во входные цепи помех от ИПБВ и наоборот.

ВУ – выпрямительное устройство,

СФ – сглаживающий фильтр;

РП – регулируемый преобразователь;

ЗГ – синхронизирующий задающий генератор;

ГПН – генератор пилообразного напряжения.

Работу ИПБВ со стабилизацией входного напряжения с использованием ШИМ легко представлять, рассмотрев диаграммы напряжений на отдельных участках схемы.

С целью упрощения регулировки преобразователь как правило строится по однотактной схеме с обеспечением рекуперации части энергии, накопленной в реактивных элементах в источник входного напряжения. На выходе преобразователя при напряжениях 5 - 10В ставят выпрямитель со средней точкой. С целью уменьшения времени коммутации силовых транзисторов на их входах применяют цепи обеспечивающие значительное превышение запирающего напряжения по отношению к отрицательному.

ЛИТЕРАТУРА

1. Иванов-Цыганов А.И. Электротехнические устройства радиосистем: Учебник. - Изд. 3-е, перераб. и доп.-Мн: Высшая школа, 200

2. Алексеев О.В., Китаев В.Е., Шихин А.Я. Электрические устройства/Подред. А.Я.Шихина: Учебник. – М.: Энергоиздат, 200– 336 с.

3. Березин О.К., Костиков В.Г., Шахнов В.А. источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. – М.: Три Л, 2000. – 400 с.

4. Шустов М.А. Практическая схемотехника. Источники питания и стабилизаторы. Кн. 2. – М.: Альтекс а, 2002. –191 с.

Отключение электроэнергии в наших домах, увы, становится традицией. Неужели ребенку придется делать уроки при свече? Или как раз интересный фильм по телевизору, вот бы досмотреть. Все это поправимо, если у вас есть автомобильный аккумулятор. К нему можно собрать устройство, называемое преобразователем постоянного напряжения в переменное (ипи по западной терминологии DC-AC преобразователь).

На рис.1 и 2 показаны две основные схемы таких преобразователей. В схеме на рис.1 используются четыре мощных транзистора VT1...VT4, работающих в ключевом режиме. В одном полупериоде напряжения 50 Гц открыты транзисторы VT1 и VT4. Ток от аккумулятора GB1 протекает через транзистор VT1, первичную обмотку трансформатора T1 (слева направо по схеме) и транзистор VT4. Во втором полупериоде открыты транзисторы VT2 и VT3, ток от аккумулятора GB1 идет через транзистор VT3, первичную обмотку трансформатора TV1 (справа налево по схеме) и транзистор VT2. В результате ток в обмотке трансформатора TV1 получается переменным, и во вторичной обмотке напряжение повышается до 220 6. При использовании 12-вопьтового аккумулятора коэффициент К= 220/12=18,3.

Генератор импульсов с частотой 50 Гц можно построить на транзисторах, логических микросхемах и любой другой элементной базе На рис.1 показан генератор импульсов на интегральном таймере КР1006ВИ1 (микросхема DA1). С выхода DA1 импульсы частотой 50 Гц проходят через два инвертора на транзисторах VT7, VT8. От первого из них импульсы поступают через усилитель тока VT5 на пару VT2, VT3, со второго - через усилитель тока VT6 на пару VT1, VT4. Если в качестве VT1...VT4 использовать транзисторы с высоким коэффициентом передачи тока ("супербета"), например, типа КТ827Б или мощные полевые транзисторы, например, КП912А, то усилители тока VT5, VT6 можно не ставить.

В схеме на рис.2 используются только два мощных транзистора VT1 и VT2, но зато первичная обмотка трансформатора имеет вдвое больше витков и среднюю точку. Генератор импульсов в этой схеме тот же самый, базы транзисторов VT1 и VT2 подключаются к точкам А и Б схемы генератора импульсов на рис.1.

Время работы преобразователя определяется емкостью аккумулятора и мощностью нагрузки. Если допустить разряд аккумулятора на 80 % (такой разряд допускают свинцовые аккумуляторы), то выражение для времени работы преобразователя имеет вид:

Т(ч) = (0,7WU)/P, где W - емкость аккумулятора, Ач; U - номинальное напряжение аккумулятора, В; Р - мощность нагрузки, Вт. В этом выражении учтен также КПД преобразователя, составляющий 0,85...0,9.

Тогда, например, при использовании автомобильного аккумулятора емкостью 55 Ач с номинальным напряжением 12 В при нагрузке на лампочку накаливания мощностью 40 Вт время работы составит 10...12 ч, а при нагрузке на телевизионный приемник мощностью 150 Вт 2,5—3ч.

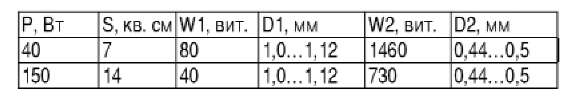

Приведем данные трансформатора Т1 для двух случаев: для максимальной нагрузки 40 Вт и для максимальной нагрузки 150 Вт.

В таблице: S - площадь сечения магнитопровода; W1, W2 - количество витков первичной и вторичной обмоток; D1, D2 - диаметры проводов первичной и вторичной обмоток.

Можно использовать готовый силовой трансформатор, сетевую обмотку его не трогать, а домотать первичную обмотку. В этом случае после намотки нужно включить в сеть сетевую обмотку и убедиться, что напряжение на первичной обмотке равно 12 В.

Если использовать в качестве мощных транзисторов VT1...VT4 в схеме на рис.1 или VT1, VT2 в схеме на рис.2 КТ819А, то следует помнить следующее. Максимальный рабочий ток этих транзисторов 15 А, поэтому если рассчитывать на мощность преобразователя свыше 150 Вт, то необходимо ставить либо транзисторы с максимальным током свыше 15 А (например, КТ879А), либо включать параллельно по два транзистора. При максимальном рабочем токе 15 А мощность рассеяния на каждом транзисторе составит примерно 5 Вт, тогда как без радиатора максимальная рассеиваемая мощность - 3 Вт. Поэтому на этих транзисторах необходимо ставить небольшие радиаторы в виде металлической пластины площадью 15-20 см.

Выходное напряжение преобразователя имеет форму разнополярных импульсов амплитудой 220 В. Такое напряжение вполне подходит для питания различной радиоаппаратуры, не говоря уже об электрических лампочках. Однако однофазные электромоторы с напряжением такой формы работают плохо. Поэтому включать в такой преобразователь пылесос или магнитофон не стоит. Выход из положения можно найти, намотав на трансформаторе Т1 дополнительную обмотку и нагрузив ее на конденсатор Ср (на рис.2 показан пунктиром). Этот конденсатор выбран такой величины, чтобы образовался контур, настроенный на частоту 50 Гц. При мощности преобразователя 150 Вт емкость такого конденсатора можно вычислить по формуле С = 0,25 / U2, где U -напряжение, образующееся на дополнительной обмотке, например, при U = 100 В, С = 25 мкФ. При этом конденсатор должен работать на переменном напряжении (можно использовать металлобумажные конденсаторы К42У или подобные) и иметь рабочее напряжение не меньше 2U. Такой контур забирает на себя часть мощности преобразователя. Эта часть мощности зависит от добротности конденсатора. Так, для металлобумажных конденсаторов тангенс угла диэлектрических потерь составляет 0,02...0,05, поэтому КПД преобразователя снижается примерно на 2...5%.

Во избежание выхода из строя аккумуляторной батареи преобразователь не мешает оборудовать сигнализатором разряда. Простая схема такого сигнализатора показана на рис.3. Транзистор VT1 является пороговым элементом. Пока напряжение аккумуляторной батареи в норме транзистор VT1 открыт и напряжение на его коллекторе ниже порогового напряжения микросхемы DD1.1, поэтому генератор сигнала звуковой частоты на этой микросхеме не работает. Когда напряжение батареи опускается до критического значения, транзистор VT1 запирается (точка запирания устанавливается переменным резистором R2), начинает работать генератор на микросхеме DD1 и акустический элемент НА1 начинает "пищать". Вместо пьезоэлемента можно применить динамический громкоговоритель малой мощности.

После использования преобразователя аккумулятор необходимо зарядить. Для зарядного устройства можно использовать тот же трансформатор Т1, но количества витков в первичной обмотке недостаточно, так как она рассчитана на 12 В, а нужно, по крайней мере, 17 В. Поэтому при изготовлении трансформатора следует предусмотреть дополнительную обмотку для зарядного устройства. Естественно, при зарядке аккумулятора схему преобразователя необходимо отключить.

В. Д. Панченко, г.Киев

Cтраница 1

Преобразование постоянного тока в переменный в динамическом конденсаторе осуществляется за счет периодически изменяющейся емкости конденсатора при колебании одной из пластин.

Преобразование постоянного тока в переменный называется инвертированием, а устройство, выполняющее такую функцию, - инвертором.

Преобразование постоянного тока в переменный и модуляция сигналов переменного тока. Для усиления постоянного напряжения обычно используются усилители с непосредственной гальванической связью между каскадами. Существенным недостатком всех усилителей постоянного тока является дрейф нуля. Наличие дрейфа нуля и трудности непосредственного усиления малых постоянных напряжений явились причиной возникновения ряда схем усилителей с преобразованием постоянного напряжения в переменное и усилением последнего с помощью усилителя переменного тока. В качестве преобразователей применяются механические, микрофонные, электронные и другие устройства.

Преобразование постоянного тока в переменный ток осуществляется путем периодического прерывания цепи питания нагрузки. Если уровень выходного напряжения преобразователя отличается от уровня входного напряжения постоянного тока, нагрузка включается через трансформатор.

Преобразование постоянного тока в переменный и обратное преобразование.

Преобразование постоянного тока в переменный (инвертирование) может осуществляться при помощи электрических вентилей, проводимостью которых можно управлять. Для этой цели используются тиристоры. Как было показано, выпрямитель е фазовым управлением и ведомый сетью инвертор (инвертор, частота тока в котором соответствует частоте сети и Р0 Рин) работают одинаково и любой из этих режимов может быть осуществлен в одной и той же схеме. При работе как выпрямитель устройство передает энергию в нагрузку постоянного тока. Когда оно работает как инвертор, источник постоянного напряжения нужен, чтобы создать ток в устройстве и передать мощность на сторону переменного тока, инверторный режим наступает при а 90 ч - 180 эл. Ведомый сетью (неавтономный) инвертор используется при реостатных испытаниях тепловозов с рекуперацией энергии. Подобные установки о каждым годом находят все большее распространение.

Преобразование постоянного тока в переменный производится конденсатором, емкость к-рого периодически изменяется (напр.

1.3. Преобразование переменного тока

в постоянный и постоянного в переменный

Электроэнергия вырабатывается на электростанциях синхронными генераторами, т. е. генераторами переменного тока, который удобно преобразовывать трансформаторами и передавать на большие расстояния. Между тем имеется ряд технологических процессов, требующих постоянного тока: электролиз, зарядка аккумуляторов и т. д. Поэтому часто возникает необходимость преобразования переменного тока в постоянный и обратно.

Широко распространенные в начале XX в. электромашинные преобразователи (одноякорные преобразователи и мотор-генераторные установки) уступили свое место более компактным и бесшумным полупроводниковым выпрямителям. Благодаря высоким

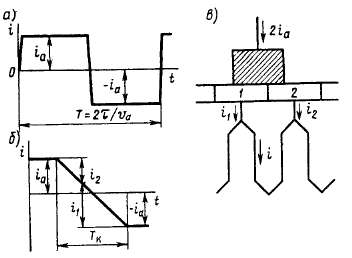

Рис. 1.12. Двухтактный однофазный выпрямитель

эксплуатационным показателям и малым габаритам полупроводниковых выпрямителей появилась тенденция к замене генераторов постоянного тока синхронными генераторами, имеющими на выходе полупроводниковый выпрямитель. Таким образом, появились новые классы машин - трансформаторов и синхронных,- постоянно работающих с выпрямителями. Однако работа электрической машины на выпрямитель имеет особенности, которые надо учитывать при проектировании этих машин и анализе процессов, происходящих в них.

Преобразование переменного тока в постоянный производится с помощью полупроводниковых вентилей, имеющих одностороннюю проводимость. На рис. 1.12 и 1.13 показаны наиболее распространенные схемы выпрямителей: однофазного (рис. 1.12, а) и трехфазного (рис. 1.13, а) и кривые напряжений и токов (рис. 1.12,5. в, рис. 1.13,6, в соответственно). Через полупроводниковые вентили (диоды) ток может проходить только тогда, когда положительный потенциал приложен к аноду (в направлении вершины треугольника на рис. 1.12, а), в связи с чем напряжение на нагрузке - пульсирующее.

Рис. 1.13. Трехфазный мостовой выпрямитель

При однофазном выпрямлении пульсации напряжения на на^-грузке весьма значительны, а частота переменной составляющей в 2 раза выше частоты переменного тока (рис. 1.12, б). При трехфазном мостовом выпрямлении схема получается шеститактной и пульсации напряжения невелики - менее 6% от постоянной составляющей (рис. 1.13, б).

Ток в цепи нагрузки обычно сглажен сильнее, чем напряжение, так как цепь нагрузки часто содержит индуктивность, представляющую большое сопротивление для переменной составляющей тока и малое - для постоянной.

Если считать ток в нагрузке /<* полностью сглаженным, то по обмоткам трансформатора проходит ток, имеющий вид прямоугольников (рис. 1.12,6 и 1.13, в), содержащий высшие гармоники, повышающие нагрев обмоток. Кроме того, при использовании схем выпрямления с нулевой точкой имеется постоянная составляющая тока в обмотках (рис. 1.12,6). Из-за этого резко возрастает действующее значение тока и нужно принимать меры против создания постоянного подмагничивания стержня. Для предотвращения этого явления, например, в однофазных трансформаторах применяют либо броневую конструкцию (рис. 1.14), либо на каждом стержне располагают все обмотки трансформатора, деля их пополам.

Большое влияние на работу выпрямителя (рис. 1.15, о) оказывает коммутация тока - процесс перехода с одного вентиля на другой.

Из-за наличия индуктивностей в токопроводящей цепи и индуктивности, обусловленной потоками рассеяния трансформатора, ток с одного вентиля переходит на другой не мгновенно, а за период коммутации Г к, которому соответствует угол коммутации у (рис. 1.15, б).

Для простоты предположим, что ток в нагрузке Id идеально сглажен. Тогда сумма токов через первый и второй вентили i a \ и iai в процессе коммутации неизменна:

Рис. 1.14. Схематический чертеж броневого трансформатора

В момент начала коммутации, когда значение ЭДС проходит через нуль и меняет знак, обмотка трансформатора становится замкнутой накоротко и для ее контура можно написать уравнение

Во время коммутации напряжение на нагрузке СЛг=0,5(е 2а + +е 2 ь) и в однофазном выпрямителе равно нулю (рис. 1.15, б). Следовательно, из-за коммутации уменьшается выпрямленное напряжение и увеличивается его пульсация. Поскольку угол коммутации у тем больше, чем больше ток нагрузки I d и индуктивное сопротивление х а, для повышения качества выпрямителя желательно, чтобы питающая его машина имела небольшое индуктивное сопротивление. В трансформаторе х а равно индуктивному сопротивлению, обусловленному потоками рассеяния, и определяется из опыта короткого замыкания В синхронном генераторе

где Ха" и x q " - сверхпереходные индуктивности по продольной и поперечной осям соответственно, учитывающие наличие тока в демпферной обмотке.

Таким образом, синхронные генераторы, предназначенные для работы на выпрямитель, должны быть рассчитаны на работу с несинусоидальным током и иметь демпферную обмотку.

Коэффициент мощности генератора, работающего на нерегулируемый выпрямитель,

Рис. 1.16. Схема однофазного инвертора

где v«0,9 - коэффициент искажения; >ф«0,5у- угол сдвига тока относительно первой гармоники напряжения.

Преобразование постоянного тока в переменный производится с помощью инверторов, в которых используются управляемые вентили: транзисторы, тиристоры и др.

Схема однофазного инвертора представлена на рис. 1.16. Включение вентилей инвертора производится поочередно каждый полупериод таким образом, чтобы направление тока во вторичной обмотке трансформатора было противоположно направлению ЭДС в этой обмотке, т. е. чтобы энергия передавалась от источника постоянного тока в сеть переменного тока.

Инверторы имеют сравнительно сложную систему автоматического управления, что ведет к повышению их стоимости и уменьшению надежности по сравнению с неуправляемыми выпрямителями.

Кроме того, в инверторе возможно появление режима сквозного горения, когда ток в обмотке совпадает по фазе с ее ЭДС. Такой режим возможен либо при неисправности в системе управления, либо при слишком большом угле коммутации. При сквозном горении обычно ток возрастает до недопустимого значения и обычно полупроводниковые вентили выходят из строя. Большое число элементов в системе управления и возможность аварийного режима сквозного горения делают надежность инверторов значительно ниже, чем у неуправляемых выпрямителей: наработка на отказ уменьшается в 50... 100 раз.

Перспективна идея питания от инверторов асинхронных и синхронных двигателей. Изменяя частоту включения вентилей, можно менять частоту напряжения на выводах статора двигателя и тем самым экономично (без сопротивлений) регулировать угловую скорость. Такой способ регулирования скорости называется частотным. Однако низкая надежность систем с инверторами - преобразователями частоты препятствует их широкому применению.

В настоящее время частотное регулирование скорости применяется только в особых условиях, где не могут работать двигатели постоянного тока, погруженные в жидкость: двигатели судов, нефтепроводов, двигатели шаровых мельниц и т. д.

Рис. 1.17. Устройство машины постоянного тока

Имеются экспериментальные образцы с частотным регулированием в крановом и тяговом электрооборудовании.

В машине постоянного тока имеется своеобразный преобразователь- коллектор, который в генераторном режиме является выпрямителем, а в двигательном - преобразователем частоты.

Конструкция машины постоянного тока сходна с конструкцией обращенной синхронной машины, у которой обмотка якоря находится на роторе, а магнитные полюсы неподвижны. При вращении якоря (ротора) в проводниках обмотки индуцируется ЭДС, направленная так, как это показано на поперечном разрезе рис. 1.17, а.

В проводниках, расположенных по одну сторону линии симметрии, разделяющей полюсы, ЭДС направлена всегда в одну сторону, независимо от угловой скорости. При вращении одни проводники уходят под другой полюс, на их место приходят другие проводники, а в пространстве, под полюсом одной полярности, картина почти неподвижна, только одни проводники сменяются другими. Следовательно, возможно получить практически неизменную ЭДС от этой части обмотки.

Постоянная ЭДС получается с помощью скользящего контакта между обмоткой и внешней электрической цепью.

Проводники соединяются в витки с шагом ушт, как в машинах переменного тока, а затем витки соединяются последовательно один за другим, образуется замкнутая обмотка.

В половине обмотки (в двухполюсной машине) наводится ЭДС одного знака, а в другой - противоположного, как показано на эквивалентной схеме обмотки (рис. 1.17, б). По контуру обмотки ЭДС в ее частях направлены встречно и взаимно уравновешиваются. Вследствие этого при холостом ходе генератора, т. е. при отсутствии внешней нагрузки, по обмотке якоря ток не проходит.

Внешняя цепь соединяется с якорем через щетки, устанавливаемые на геометрической нейтрали.

Для улучшения контакта щетки выполняются в виде прямоугольных графитовых брусков, а скользят они по поверхности коллектора, который собирается из медных пластин, изолированных друг от друга.

В крупных машинах начало и конец каждого витка присоединяются к коллекторным пластинам; в малых машинах пластин

меньше, чем витков, и поэтому между двумя пластинами припаивается часть обмотки из нескольких витков - секция.

Под нагрузкой через проводники якоря проходит ток, направление которого определяется направлением ЭДС.

В связи с тем что ток нагрузки постоянен, в витках обмотки якоря ток имеет форму, близкую к прямоугольной (рис. 1.18, а).

При переходе витка из одной параллельной ветви в другую он замыкается накоротко щеткой на время, называемое периодом коммутации (рис. 1.18, б)

T K =bJv KOn , (1.66)

где Ь щ - ширина щетки; и К ол - линейная скорость точки, находящейся на поверхности коллектора.

В простейшем случае, когда щетка уже коллекторной пластины, для секции, замкнутой щеткой (рис. 1.18,0),

Рис. 1.18. Диаграммы токов при коммутации

где iiRi=AUi и i 2 R2=AU 2 - падение напряжения в щеточном контакте соответственно с первой и второй коллекторной пластинами; R c - активное сопротивление секции; L pe3 - результирующая индуктивность секции; е к - ЭДС от внешнего поля. Пренебрегая iR c ввиду малости R c , получим

Полученное основное уравнение коммутации (1.68) совпадает с уравнением коммутации в выпрямителе (1.61). Решение этого уравнения легко получить, предположив, что Д£Л-Д£/2«0,

Чтобы при выходе из-под щетки первой пластины не происходил разрыв тока, в момент времени t = T K ток через первую пластину должен быть равен нулю: 11(Гк)=0=21 а -|-ек.ср7 1 к/^рез, откуда

Это условие безыскровой коммутации сводится к тому, чтобы во всех режимах угол коммутации у был неизменен:

y=*T K =2vJ>JD a v Koll =2b"jD a , (1.71)

где D a - диаметр якоря; v a - линейная скорость точки, находящейся на поверхности якоря; Ь"щ=ЬщО а /О КО л - ширина щетки, приведенная к диаметру якоря.

Для выполнения этого условия ЭДС в зоне коммутации ЭДС е к создается специальными добавочными полюсами, обмотка которых включена последовательно в цепь якоря, а их магнитная цепь делается ненасыщенной.

Процесс коммутации в выпрямителях, инверторах и в машинах постоянного тока сходен. И в том и в другом случаях процесс изменения тока в период коммутации определяется значением и формой ЭДС в короткозамкнутом контуре. Поэтому нельзя уподоблять коллектор механическому выпрямителю, как это иногда делается .

Наличие коллектора вносит и свои особенности: усложняется конструкция машины и более дорогой становится эксплуатация. Однако эти недостатки электрических машин искупаются их основным преимуществом: в двигательном режиме случайные нарушения коммутации обычно приводят к небольшому подгару коллектора и щеток, а не к аварийному режиму опрокидывания, как в инверторах.

Вследствие этого надежность коллекторной машины постоянного тока значительно выше надежности системы «асинхронный двигатель- преобразователь частоты», ее КПД на 3...5% выше, машина значительно дешевле, имеет меньшие габариты и массу.

Эти преимущества и заставляют отдавать предпочтение машине постоянного тока, ограничивая применение асинхронного двигателя с частотным регулированием узкими рамками специфических устройств (двигатели, работающие в жидкости, и т. д.).