Казалось бы, чего проще, включил питание и прибор, содержащий МК, заработал. Однако на практике бывают случаи, когда обычный механический тумблер для этих целей не годится. Показательные примеры:

- микропереключатель хорошо вписывается в конструкцию, но он рассчитан на низкий ток коммутации, а устройство потребляет на порядок больше;

- необходимо осуществить дистанционное включение/выключение питания сигналом логического уровня;

- тумблер питания сделан в виде сенсорной (квазисенсорной) кнопки;

- требуется осуществить «триггерное» включение/выключение питания повторным нажатием одной и той же кнопки.

Для таких целей нужны специальные схемные решения, основанные на применении электронных транзисторных ключей (Рис. 6.23, а...м).

Рис. 6.23. Схемы электронного включения питания (начало):

а) SI — это выключатель «с секретом», применяемый для ограничения несанкционированного доступа к компьютеру. Маломощный тумблер открывает/закрывает полевой транзистор VT1, который подаёт питание на устройство, содержащее МК. При входном напряжении выше +5.25 В требуется поставить перед М К дополнительный стабилизатор;

б) включение/выключение питания +4.9 В цифровым сигналом ВКЛ-ВЫКЛ через логический элемент DDI и коммутирующий транзистор VT1

в) маломощная «квазисенсорная» кнопка SB1 триггерно включает/выключает питание +3 В через микросхему DDL Конденсатор C1 снижает «дребезг» контактов. Светодиод HL1 индицирует протекание тока через ключевой транзистор VTL Достоинство схемы — очень низкое собственное потребление тока в выключенном состоянии;

![]()

Рис. 6.23. Схемы электронного включения питания (продолжение):

г) подача напряжения +4.8 В маломощной кнопкой SBI (без самовозврата). Источник входного питания +5 В должен иметь защиту по току, чтобы не вышел из строя транзистор VTI при коротком замыкании в нагрузке;

д) включение напряжения +4.6 В по внешнему сигналу £/вх. Предусмотрена гальваническая развязка на оптопаре VU1. Сопротивление резистора RI зависит от амплитуды £/вх;

е) кнопки SBI, SB2 должны быть с самовозвратом, их нажимают по очереди. Начальный ток, проходящий через контакты кнопки SB2, равен полному току нагрузки в цепи +5 В;

ж) схема Л. Койла. Транзистор VTI автоматически открывается в момент соединения вилки ХР1 с розеткой XS1 (за счёт последовательно включённых резисторов R1, R3). Одновременно в основное устройство подаётся звуковой сигнал от аудиоусилителя через элементы С2, R4. Резистор RI допускается не устанавливать при низком активном сопротивлении канала «Audio»;

з) аналогично Рис. 6.23, в, но с ключом на полевом транзисторе VT1. Это позволяет снизить собственное потребление тока как в выключенном, так и во включённом состоянии;

Рис. 6.23. Схемы электронного включения питания (окончание):

и) схема активизации МК на строго фиксированный промежуток времени. При замыкании контактов переключателя S1 конденсатор С5 начинает заряжаться через резистор R2, транзистор VTI открывается, МК включается. Как только напряжение на затворе транзистора VT1 уменьшится до порога отсечки, МК выключается. Для повторного включения надо разомкнуть контакты 57, выдержать небольшую паузу (зависит от R, С5) и затем снова их замкнуть;

к) гальванически изолированное включение/выключение питания +4.9 В при помощи сигналов с СОМ-порта компьютера. Резистор R3 поддерживает закрытое состояние транзистора VT1 при «выключенной» оптопаре VUI;

л) удалённое включение/выключение интегрального стабилизатора напряжения DA 1 (фирма Maxim Integrated Products) через СОМ-порт компьютера. Питание +9 В может быть снижено вплоть до +5.5 В, но при этом надо увеличить сопротивление резистора R2, чтобы напряжение на выводе 1 микросхемы DA I стало больше, чем на выводе 4;

м) стабилизатор напряжения DA1 (фирма Micrel) имеет вход включения питания EN, который управляется ВЫСОКИМ логическим уровнем. Резистор RI нужен, чтобы вывод 1 микросхемы DAI «не висел в воздухе», например, при Z-состоянии КМОП-микросхемы или при расстыковке разъёма.

Коридорный выключатель очень хорошо знаком электрикам старшего поколения. Сейчас подобное устройство несколько забыто, поэтому придется вкратце рассказать об алгоритме его действия.

Представьте, что Вы выходите из комнаты в коридор, в котором нет окон. Около двери щелкаете выключателем, и в коридоре загорается свет. Этот выключатель условно назовем первым.

Дойдя до противоположного конца коридора, перед выходом на улицу Вы гасите свет вторым выключателем, расположенным около выходной двери. Если в комнате еще кто-то остался, то он также может при выходе включить свет первым выключателем, и с помощью второго выключить. При заходе в коридор с улицы свет включается вторым выключателем, а уже в комнате выключается первым.

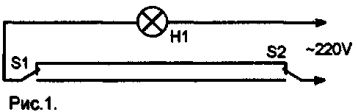

Хотя все устройство в целом называется выключателем, для его изготовления потребуются два переключателя с перекидным контактом. Обычные выключатели здесь не подойдут. Схема такого коридорного выключателя показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Коридорный выключатель с двумя переключателями.

Как видно из рисунка схема достаточно проста. Лампочка будет светить в том случае, если оба переключателя S1 и S2 замкнуты на один и тот же провод, или верхний, или нижний, как показано на схеме. В противном случае лампа погашена.

Для управления одним источником света из трех мест, не обязательно одной лампочкой, это может быть несколько светильников под потолком, схема уже другая. Она показана на рисунке 2.

Рисунок 2. Коридорный выключатель с тремя переключателями.

По сравнению с первой схемой, эта схема несколько сложнее. В ней появился новый элемент - переключатель S3, который содержит две группы переключающих контактов. В положении контактов, указанном на схеме, лампа включена, хотя обычно указывается положение, при котором потребитель выключен. Но при таком начертании, легче проследить путь тока через выключатели. Если теперь любой из них перевести в положение противоположное указанному на схеме, то лампа выключится.

Чтобы проследить путь тока при других вариантах положения переключателей, достаточно просто поводить по схеме пальцем и мысленно перевести их во все возможные положения.

Обычно такой способ позволяет разобраться и с более сложными схемами. Поэтому длинного и скучного описания работы схемы здесь не приводится.

Такая схема позволяет управлять освещением из трех мест. Она может найти применение в коридоре, в который выходят две двери. Конечно, можно возразить, что в этом случае проще поставить современный датчик движения, который даже следит за тем, день сейчас или ночь. Поэтому днем освещение включаться не будет. Но в некоторых случаях такая автоматика просто не поможет.

Представьте себе, что такой тройной выключатель установлен в комнате. Одна клавиша расположена у входной двери, другая над письменным столом, а третья около кровати. Ведь автоматика может включить свет, когда вы просто во сне перевернетесь с боку на бок. Можно найти еще немало условий, где необходима именно схема без автоматики. Такие выключатели называют также проходными , а не только коридорными.

Теоретически такой проходной выключатель можно сделать и с большим количеством переключателей, но это значительно усложнит схему, потребуются переключатели все с большим количеством контактных групп. Уже даже всего пять переключателей сделают схему неудобной для монтажа и просто понимания принципов ее работы.

А если такой выключатель потребуется для коридора, в который выходит десять, а то и двадцать комнат? Ситуация достаточно реальная. Таких коридоров достаточно в провинциальных гостиницах, студенческих и заводских общежитиях. Как же быть в этом случае?

Вот тут на помощь придет электроника. Ведь как работает такой проходной выключатель? На одну клавишу нажали - свет включился, и горит до тех пор, пока не нажали на другую. Такой алгоритм работы напоминает работу электронного устройства - триггера. Более подробно о различных триггерах можно почитать в цикле статей « ».

Если просто стоять и нажимать на одну и ту же клавишу, то лампочка будет поочередно включаться и гаснуть. Такой режим похож на работу триггера в счетном режиме - с приходом каждого управляющего импульса состояние триггера меняется на противоположное.

При этом в первую очередь следует обратить внимание на то, что при использовании триггера клавиши не должны иметь фиксации: достаточно просто кнопок, наподобие звонковых. Для подсоединения такой кнопки потребуется всего два провода, причем не очень даже и толстых.

А если параллельно одной кнопке подключить еще одну, то получится проходной выключатель с двумя кнопками. Ничего не меняя в принципиальной схеме, можно подключить пять, десять и более кнопок. Схема с использованием триггера К561ТМ2 показана на рисунке 3.

Рисунок 3. Проходной выключатель на триггере К561ТМ2.

Триггер включен в счетном режиме. Для этого его инверсный выход подключен к входу D. Это стандартное включение, при котором каждый входной импульс по входу C изменяет состояние триггера на противоположное.

Входные импульсы получаются при нажатии кнопок S1…Sn. Цепочка R2C2 предназначена подавления дребезга контактов, и формирования одиночного импульса. При нажатии на кнопку происходит заряд конденсатора C2. При отпускании кнопки конденсатор разряжается через C - вход триггера, формируя входной импульс. Таким образом обеспечивается четкая работа всего переключателя в целом.

Цепочка R1C1, подключенная к входу R триггера обеспечивает сброс при начальном включении питания. Если этого сброса не требуется, то R - вход следует просто подключить к общему проводу питания. Если его оставить просто «в воздухе», то триггер воспримет это как высокий уровень и будет все время находиться в нулевом состоянии. Поскольку RS - входы триггера являются приоритетными, подача импульсов на вход C состояния триггера менять не сможет, вся схема окажется заторможенной, неработоспособной.

К прямому выходу триггера подключается выходной каскад, управляющий нагрузкой. Самый простой и надежный вариант это реле и транзистор, как показано на схеме. Параллельно катушке реле подключен диод D1, назначение которого уберечь выходной транзистор от напряжения самоиндукции при выключении реле Rel1.

Микросхема К561ТМ2 в одном корпусе содержит два триггера, один из которых не используется. Поэтому входные контакты незадействованного триггера следует соединить с общим проводом. Это контакты 8, 9, 10 и 11. Такое подключение предотвратит выход микросхемы из строя под воздействием статического электричества. Для микросхем структуры КМОП такое соединение всегда обязательно. Питающее напряжение +12В следует подать на 14 вывод микросхемы, а 7 вывод соединить с общим проводом питания.

В качестве транзистора VT1 можно применить КТ815Г, диод D1 типа 1N4007. Реле малогабаритное с катушкой на 12В. Рабочий ток контактов выбирается в зависимости от мощности светильника, хотя может быть и любая другая нагрузка. Здесь лучше всего использовать импортные реле типа TIANBO или им подобные.

Источник питания показан на рисунке 4.

Рисунок 4. Источник питания.

Источник питания выполнен по трансформаторной схеме с использованием интегрального стабилизатора 7812, обеспечивающего на выходе постоянное напряжение 12В. В качестве сетевого трансформатора используется трансформатор мощностью не более 5…10 Вт с напряжением вторичной обмотки 14…17В. Диодный мост Br1 можно применить типа КЦ407, либо собрать из диодов 1N4007, которые в настоящее время очень распространены.

Электролитические конденсаторы импортные типа JAMICON или подобные. Их теперь также проще купить, чем детали отечественного производства. Хотя стабилизатор 7812 имеет встроенную защиту от коротких замыканий, но все равно перед включением устройства следует убедиться в правильности монтажа. Это правило забывать не следует никогда.

Источник питания, выполненный по указанной схеме, обеспечивает гальваническую развязку от осветительной сети, что позволяет применять данное устройство в сырых помещениях, таких как погреба и подвалы. Если такого требования не предъявляется, то источник питания можно собрать по бестрансформаторной схеме, подобно той, которая показана на рисунке 5.

Рисунок 5. Бестрансформаторный источник питания.

Такая схема позволяет отказаться от использования трансформатора, что в ряде случаев достаточно удобно и практично. Правда кнопки, да и вся конструкция в целом, будут иметь гальваническую связь с осветительной сетью. Об этом не следует забывать, и соблюдать правила техники безопасности.

Выпрямленное сетевое напряжение через балластный резистор R3 подается на стабилитрон VD1 и ограничивается на уровне 12В. Пульсации напряжения сглаживаются электролитическим конденсатором C1. Нагрузка включается транзистором VT1. При этом резистор R4 подключается к прямому выходу триггера (вывод 1), как показано на рисунке 3.

Собранная из исправных деталей схема не требует налаживания, начинает работать сразу.

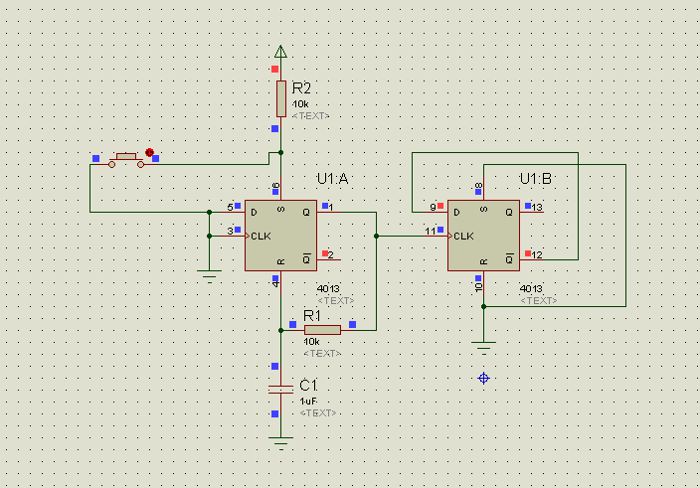

Данное устройство позволяет включать и выключать нагрузку нажатием на одну кнопку без фиксации. В основе лежит T-триггер образованный D-триггером и одновибратор по входу для исключения дребезга контактов и воздействия помех. При помощи устройства можно управлять например включением света. Управляющий вход реагирует на замыкание на массу, это позволяет так-же использовать устройство в автомобиле.

Принцип работы

Схема содержит 2 D-триггера. Первый включен по схеме одновибратора. Входы D и CLK замкнуты на общий, и на них всегда присутствует логический ноль. Через R2 на вход S поступает логическая единица. Выход соединен с выводом RESET через RC цепочку. Далее идет стандартная схема T-триггера на основе D-триггера- вход D соединен с инвертирующим выходом, а выводы RS не используются и подключены к общему.

Посмотрим, что произойдет, если нажать на кнопку.

На момент нажатия кнопки на вывод S поступает логический ноль, он-же попадает на выход, и через R1 обнуляет триггер, тот переходит в начальное состояние. Конденсатор С1 сглаживает цикл, и от его емкости зависит сколько должно длится нажатие на кнопку, чтобы триггер сработал.

После нажатия на кнопку состояние устройства приобретает следующий вид:

Единственное изменение по сравнению с начальным состоянием- выход триггера приобрел состояние логической единицы. Он сохранит это состояние до следующего нажатия, тогда выход перейдет обратно в состояние логического нуля.

Принципиальная схема

Для коммутации нагрузки триггер управляет полевым транзистором VT1, через токоограничительный резистор R3. Питание схемы 7-35В.

Устройство собранное на макетной плате выглядит так:

Список радиоэлементов

| Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот |

|---|---|---|---|---|---|---|

| VR1 | Линейный регулятор | LM7805CT | 1 | Поиск в LCSC | В блокнот | |

| IC1 | Триггер | CD4013B | 1 | Поиск в LCSC | В блокнот | |

| VT1 | MOSFET-транзистор | IRFZ44R | 1 | Поиск в LCSC | В блокнот | |

| R1 | Резистор | 47 кОм | 1 | Поиск в LCSC | В блокнот | |

| R2 | Резистор | 10 кОм | 1 | Поиск в LCSC | В блокнот | |

| R3 | Резистор | 20 Ом | 1 | Поиск в LCSC | В блокнот | |

| C1 | Электролитический конденсатор | 10мкФ 16В | 1 |

Практически каждый радиолюбитель хоть раз да применял переключатели П2К, которые могут быть одиночными (с фиксацией или без), или собираться в группы (без фиксации, независимая фиксация, зависимая фиксация). В ряде случаев такие переключатели целесообразнее заменить на электронные, собранные на ТТЛ микросхемах. Именно о таких переключателях мы и поговорим.

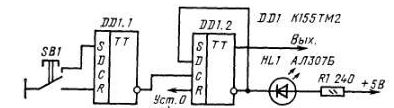

Переключатель с фиксацией. Эквивалентом в цифровой схемотехнике такому переключателю служит триггер со счетным входом. При первом нажатии на кнопку триггер переходит в одно устойчивое состояние, при повторном – в противоположное. Но управлять счетным входом триггера кнопкой напрямую невозможно из-за дребезга ее контактов в момент замыкания и размыкания. Одним из самых распространенных методов борьбы с дребезгом является использование кнопки на переключение совместно со статическим триггером. Взглянем на рис.1.

Рис.1

В исходном состоянии на выходах элементов DD1.1 и DD1.2 «1» и «0» соответственно. При нажатии на кнопку SB1 первое же замыкание ее нормально разомкнутых контактов переключает триггер, собранный на DD1.1 и DD1.2 , причем дребезг контактов на дальнейшую его судьбу не влияет – чтобы триггер вернулся в исходное состояние, необходимо подать логический ноль на нижний его элемент. Это может произойти только при отпускании кнопки и снова дребезг не повлияет на надежность переключения. Далее наш статический триггер управляет обычным счетным, который переключается по входу С фронтом сигнала с выхода DD1.2.

Следующая схема (рис.2) работает аналогично, но позволяет сэкономить один корпус, поскольку в качестве статического триггера используется вторая половина микросхемы DD1.

Рис.2

Если применение кнопок с переключающими контактами неудобно, то можно воспользоваться схемой, изображенной на рис.3.

Рис.3

В ней в качестве подавителя дребезга используется цепочка R1,С1,R2. В исходном состоянии конденсатор подключен к цепи +5 В и разряжен. При нажатии на кнопку SB1 начинается заряд конденсатора. Как только он зарядится, на входе счетного триггера сформируется отрицательный импульс, который его и переключит. Поскольку время зарядки конденсатора много больше времени переходных процессов в кнопке и составляет порядка 300 нс, дребезг контактов кнопки не влияет на состояние триггера

Переключатели с фиксацией и общим сбросом . Схема, изображенная на рис.4 представляет собой произвольное количество кнопок с независимой фиксацией и одной кнопкой общего сброса.

Рис.4

Каждый переключатель представляет собой статический триггер, включаемый отдельной кнопкой. Поскольку при появлении даже короткого низкого уровня триггер однозначно переключается и удерживается в таком положении до сигнала «сброс» на другом входе, схема подавления дребезга контактов кнопки не нужна. Сбрасывающие входы всех триггеров соединены и подключены к кнопке SBL, являющейся общей кнопкой сброса. Таким образом включить каждый триггер можно отдельной кнопкой, выключить же можно только все сразу кнопкой «Сброс».

Переключатели с зависимой фиксацией . В этой схеме каждая кнопка включает свой статический триггер и одновременно сбрасывает все остальные. Таким образом мы получаем аналог линейки кнопок П2К с зависимой фиксацией (рис.5).

Рис.5

Как и в предыдущей схеме, каждая кнопка включает свой триггер, но одновременно с этим запускает схему сброса, собранную на транзисторе VT2 и элементах DК.3, DK.4. Рассмотрим работу этого узла. Предположим, нам нужно включить первый триггер (элементы D1.1, D1.2). При нажатии на кнопку SB1 низкий уровень (поскольку конденсатор C1 разряжен) переключит триггер (вход элемента D1.1). Конденсатор тут же начнет заряжаться через цепь SB1, R8. Как только напряжение на нем увеличится примерно до 0.7В, откроется транзистор VT1, но для элемента D1.1 такое напряжение еще является логическим «0».

Транзистор тут же переключит триггер Шмидта на элементах DK.3, DK.4, который сформирует короткий импульс на входах сброса всех триггеров. Все триггеры будут сброшены (если до этого были включены), кроме первого, поскольку через кнопку SB1 на его верхний по схеме вход все еще подается логический «0» (напряжение ниже 1 В). Таким образом, задержка прохождения сигнала сброса достаточна для прекращения дребезга контактов, но сброс произойдет быстрее, чем мы отпустим кнопку, запрещающую переключение соответствующего триггера

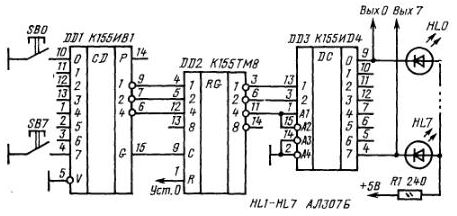

Интересную и несложную схему переключателя с зависимой фиксацией можно построить на микросхеме К155ТМ8 (рис.6).

Рис.6

При подаче питания цепочка R6, С1 сбрасывает все триггеры и на их прямых выходах устанавливается низкий логический уровень. На входах D так же уровень низкий, поскольку все они замкнуты каждый через свою кнопку на общий провод. Предположим нажата кнопка SB1. На входе первого триггера устанавливается «1» (благодаря R1), на общем тактирующем входе – «0» (через переключающий контакт кнопки). Пока теоретически ничего не происходит, поскольку микросхема стробирует данные по положительному перепаду. А вот при отпускании кнопки данные со входов будут переписаны в триггеры – в 2, 3, 4 – «0», в 1 – «1», поскольку положительный фронт на входе С появится раньше, чем верхние по схеме контакты SB1 замкнутся. При нажатии любой другой кнопки цикл повторится, но «1» будет записана в тот триггер, чья кнопка будет нажата. Это в теории. Практически из-за дребезга контактов данные с входа перепишутся сразу после нажатия кнопки и по отпусканию ее не изменятся.

Все вышеперечисленные схемы с зависимой фиксацией обладают одним существенным недостатком, который свойственен и переключателям П2К – возможность «защелкивания» нескольких кнопок при их одновременном нажатии. Избежать этого позволит схема, собранная на приоритетном шифраторе (рис.7).

Рис.7

Схема, конечно, с виду достаточно громоздка, но фактически состоит лишь из трех корпусов без дополнительных навесных элементов и, что немаловажно, не требует кнопок на переключение. При нажатии на кнопку, приоритетный шифратор DD1 устанавливает на своем выходе двоичный код (инверсный) этой кнопки и подтверждает его сигналом G «строб», который тут же записывает данные в микросхему DD2, работающую в режиме четырехразрядного параллельного регистра-защелки. Здесь код еще раз инвертируется (выходы у регистра инверсные) и поступает на обычный двоично-десятичный дешифратор DD3. Таким образом, на соответствующем выходе дешифратора устанавливается низкий уровень, который будет неизменным до нажатия любой другой кнопки. Невозможность одновременного защелкивания двух кнопок обеспечивает схема приоритета (подробнее о работе приоритетного шифратора я писал ). Поскольку микросхема К155ИВ1 прямо таки создана для наращивания разрядности, было бы глупо не воспользоваться этим и не собрать блок переключателей с зависимой фиксацией на 16 кнопок (рис.8).

Рис.8

Останавливаться на работе схемы я не буду, поскольку принцип наращивания разрядности ИВ1 я подробно описал . Разводку выводов питания ТТЛ микросхем серии К155 (1533, 555, 133) можно посмотерть .

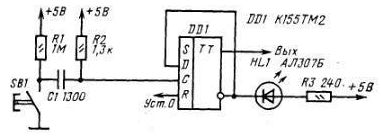

В настоящее время в радиоэлектронной аппаратуре часто применяют электронные выключатели, в которых одной кнопкой можно осуществлять как ее включение, так и выключение. Сделать такой выключатель мощным, экономичным и малогабаритным можно, если применить полевой переключательный транзистор и цифровую КМОП микросхему.

Схема простого выключателя приведена на рис. 1. Транзистор VT1 выполняет функции электронного ключа, а триггер DD1 им управляет. Устройство постоянно подключено к источнику питания и потребляет небольшой ток - единицы или десятки микроампер.

Если на прямом выходе триггера высокий логический уровень, то транзистор закрыт, нагрузка обесточена. При замыкании контактов кнопки SB1 триггер переключится в противоположное состояние, на его выходе появится низкий логический уровень. Транзистор VT1 откроется, и напряжение поступит на нагрузку. В таком состоянии устройство будет находиться до тех пор, пока снова не окажутся замкнутыми контакты кнопки. Тогда транзистор закроется, нагрузка обесточится.

Указанный на схеме транзистор имеет сопротивление канала 0,11 Ом, а максимальный ток стока может достигать 18 А. Следует учитывать, что напряжение затвор-сток, при котором транзистор открывается, составляет 4...4,5 В. При напряжении питания 5...7 В ток нагрузки не должен превышать 5 А, в противном случае падение напряжения на транзисторе может превысить 1 В. Если напряжение питания больше, ток нагрузки может достигать 10... 12 А.

Когда ток нагрузки не превышает 4 А, транзистор можно использовать без теплоотвода. Если ток больше, необходим теплоотвод, либо следует применить транзистор с меньшим сопротивлением канала. Подобрать его нетрудно по справойной таблице, приведенной в статье "Мощные переключательные транзисторы фирмы International Rektifier" в "Радио", 2001, №5, с. 45.

На такой выключатель можно возложить и другие функции, например, автоматическое отключение нагрузки при снижении или превышении питающим напряжением заранее установленного значения. В первом случае это может понадобиться при питании аппаратуры от аккумуляторной батареи, чтобы не допустить ее чрезмерного разряда, во втором - для защиты аппаратуры от завышенного напряжения.

Схема электронного выключателя с функцией отключения при снижении напряжения приведена на рис. 2. В него дополнительно введены транзистор VT2,стабилитрон,конденсатор и резисторы, один из которых - подстроенный (R4).

При нажатии на кнопку SB 1 полевой транзистор VT1 открывается, напряжение поступает на нагрузку. Из-за зарядки конденсатора С1 напряжение на коллекторе транзистора в начальный момент не превысит 0,7 В, т.е. будет иметь низкий логический уровень. Если напряжение на нагрузке станет больше установленного подстроечным резистором значения, на базу транзистора поступит напряжение, достаточное для его открывания. В этом случае на входе "S" триггера останется низкий логический уровень, а кнопкой можно включать и выключать питание нагрузки.

Как только напряжение снизится ниже установленного значения, напряжение на движке подстроечного резистора станет недостаточным для открывания транзистора VT2 - он закроется. При этом на коллекторе транзистора напряжение увеличится до высокого логического уровня, который поступит на вход "S" триггера. На выходе триггера появится также высокий уровень, что приведет к закрыванию полевого транзистора. Нагрузка обесточится. Нажатия на кнопку в этом случае приведут только к кратковременному подключению нагрузки и последующему ее отключению.

Для введения защиты от превышения питающего напряжения автомат следует дополнить транзистором VT3, стабилитроном VD2 и резисторами R5, R6. В этом случае устройство работает аналогично описанному выше, но при увеличении напряжения выше определенного значения транзистор VT3 откроется, что приведет к закрыванию VT2, появлению высокого уровня на входе "S" триггера и закрыванию полевого транзистора VT1.

Кроме указанных на схеме, в устройстве можно применить микросхему К561ТМ2, биполярные транзисторы КТ342А-КТ342В, КТ3102А-КТ3102Е, стабилитрон КС156Г. Постоянные резисторы - МЛТ, С2-33, Р1-4, подстроенные - СПЗ-3, СПЗ-19, конденсатор - К10 17, кнопка - любая малогабаритная с самовозвратом.

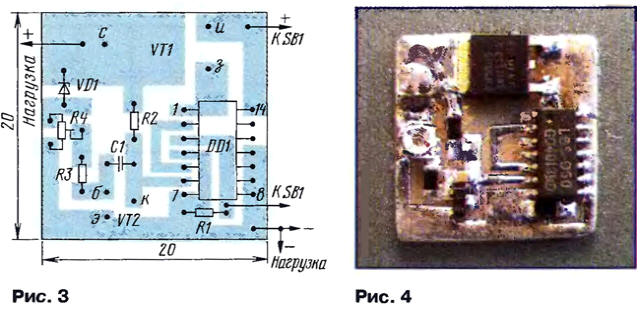

При использовании деталей для поверхностного монтажа (микросхема CD4013, биполярные транзисторы КТ3130А-9 - КТ3130Г-9, стабилитрон BZX84C4V7, постоянные резисторы P1-I2, конденсатор К10-17в) их можно разместить на печатной плате (рис. 3) из односторонне фольгированного стеклотекстолита размерами 20x20 мм. Внешний вид смонтированной платы показан на рис. 4.