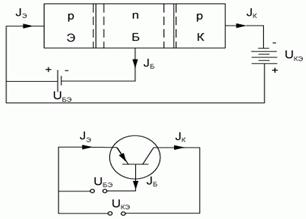

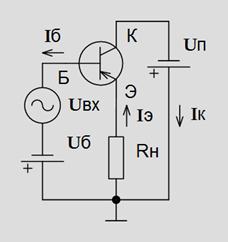

Схема включения биполярного транзистора с общим эмиттером приведена на рисунке 5.15:

Характеристики транзистора в этом режиме будут отличаться от характеристик в режиме с общей базой. В транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером, имеет место усиление не только по напряжению, но и по току. Входными параметрами для схемы с общим эмиттером будут ток базы I б, и напряжение на коллекторе U к, а выходными характеристиками будут ток коллектора I к и напряжение на эмиттере U э.

Ранее при анализе биполярного транзистора в схеме с общей базой была получена связь между током коллектора и током эмиттера в следующем виде:

В схеме с общим эмиттером (в соответствии с первым законом Кирхгофа) .

после перегруппирования сомножителей получаем: ![]() (5.30)

(5.30)

Рис. 5.15. Схема включения транзистора с общим эмиттером

Коэффициент α/(1-α) перед сомножителем I б показывает, как изменяется ток коллектора I к при единичном изменении тока базы I б. Он называется коэффициентом усиления по току биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером. Обозначим этот коэффициент значком β.

Поскольку величина коэффициента передачи α близка к единице (α < 1), то из уравнения (5.31) следует, что коэффициент усиления β будет существенно больше единицы (β >> 1). При значениях коэффициента передачи α = 0,98÷0,99 коэффициент усиления будет лежать в диапазоне β = 50÷100.

С учетом (5.31), а также I к0 * = I к0 /(1-α) выражение (5.30) можно переписать в виде:

![]() (5.32)

(5.32)

где I к0 * = (1+β)I к0 - тепловой ток отдельно взятого p-n перехода, который много больше теплового тока коллектора I к0 , а величина r к определяется как r к * = r к /(1+β).

Продифференцировав уравнение (5.32) по току базы I б, получаем β = ΔI к /ΔI б. Отсюда следует, что коэффициент усиления β показывает, во сколько раз изменяется ток коллектора I к при изменении тока базы I б.

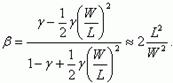

Для характеристики величины β как функции параметров биполярного транзистора вспомним, что коэффициент передачи эмиттерного тока определяется как α = γ·κ, где . Следовательно, ![]() . Для величины β было получено значение: β = α/(1-α). Поскольку W/L << 1, а γ ≈ 1, получаем:

. Для величины β было получено значение: β = α/(1-α). Поскольку W/L << 1, а γ ≈ 1, получаем:

(5.33)

(5.33)

На рисунке 5.16а приведены вольт-амперные характеристики биполярного транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером с током базы, как параметром кривых. Сравнивая эти характеристики с аналогичными характеристиками для биполярного транзистора в схеме с общей базой, можно видеть, что они качественно подобны.

Проанализируем, почему малые изменения тока базы I б вызывают значительные изменения коллекторного тока I к. Значение коэффициента β, существенно большее единицы, означает, что коэффициент передачи α близок к единице. В этом случае коллекторный ток близок к эмиттерному току, а ток базы (по физической природе рекомбинационный) существенно меньше и коллекторного и эмиттерного тока. При значении коэффициента α = 0,99 из 100 дырок, инжектированных через эмиттерный переход, 99 экстрагируются через коллекторный переход, и лишь одна прорекомбинирует с электронами в базе и даст вклад в базовый ток.

Рис. 5.16. Вольт-амперные характеристики биполярного транзистора КТ215В, включенного по схеме с общим эмиттером :а) входные характеристики; б) выходные характеристики

Увеличение базового тока в два раза (должны прорекомбинировать две дырки) вызовет в два раза большую инжекцию через эмиттерный переход (должно инжектироваться 200 дырок) и соответственно экстракцию через коллекторный (экстрагируется 198 дырок). Таким образом, малое изменение базового тока, например, с 5 до 10 мкА, вызывает большие изменения коллекторного тока, соответственно с 500 мкА до 1000 мкА.

Схема включения биполярного транзистора с общим эмиттером приведена на рисунке 5.15:

Характеристики транзистора в этом режиме будут отличаться от характеристик в режиме с общей базой. В транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером, имеет место усиление не только по напряжению, но и по току. Входными параметрами для схемы с общим эмиттером будут ток базы I б, и напряжение на коллекторе U к, а выходными характеристиками будут ток коллектора I к и напряжение на эмиттере U э.

Ранее при анализе биполярного транзистора в схеме с общей базой была получена связь между током коллектора и током эмиттера в следующем виде:

В схеме с общим эмиттером (в соответствии с первым законом Кирхгофа) .

после перегруппирования сомножителей получаем:

Рис. 5.15. Схема включения транзистора с общим эмиттером

Коэффициент α/(1-α) перед сомножителем I б показывает, как изменяется ток коллектора I к при единичном изменении тока базы I б. Он называется коэффициентом усиления по току биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером. Обозначим этот коэффициент значком β.

(5.31)Поскольку величина коэффициента передачи α близка к единице (α > 1). При значениях коэффициента передачи α = 0,98÷0,99 коэффициент усиления будет лежать в диапазоне β = 50÷100.

С учетом (5.31), а также I к0 * = I к0 /(1-α) выражение (5.30) можно переписать в виде:

где I к0 * = (1+β)I к0 - тепловой ток отдельно взятого p-n перехода, который много больше теплового тока коллектора I к0 , а величина r к определяется как r к * = r к /(1+β).

Продифференцировав уравнение (5.32) по току базы I б, получаем β = ΔI к /ΔI б. Отсюда следует, что коэффициент усиления β показывает, во сколько раз изменяется ток коллектора I к при изменении тока базы I б.

Для характеристики величины β как функции параметров биполярного транзистора вспомним, что коэффициент передачи эмиттерного тока определяется как α = γ·κ, где . Следовательно, ![]() . Для величины β было получено значение: β = α/(1-α). Поскольку W/L

. Для величины β было получено значение: β = α/(1-α). Поскольку W/L

(5.33)

(5.33)

На рисунке 5.16а приведены вольт-амперные характеристики биполярного транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером с током базы, как параметром кривых. Сравнивая эти характеристики с аналогичными характеристиками для биполярного транзистора в схеме с общей базой, можно видеть, что они качественно подобны.

Проанализируем, почему малые изменения тока базы I б вызывают значительные изменения коллекторного тока I к. Значение коэффициента β, существенно большее единицы, означает, что коэффициент передачи α близок к единице. В этом случае коллекторный ток близок к эмиттерному току, а ток базы (по физической природе рекомбинационный) существенно меньше и коллекторного и эмиттерного тока. При значении коэффициента α = 0,99 из 100 дырок, инжектированных через эмиттерный переход, 99 экстрагируются через коллекторный переход, и лишь одна прорекомбинирует с электронами в базе и даст вклад в базовый ток.

Рис. 5.16. Вольт-амперные характеристики биполярного транзистора КТ215В, включенного по схеме с общим эмиттером :

а) входные характеристики; б) выходные характеристики

Увеличение базового тока в два раза (должны прорекомбинировать две дырки) вызовет в два раза большую инжекцию через эмиттерный переход (должно инжектироваться 200 дырок) и соответственно экстракцию через коллекторный (экстрагируется 198 дырок). Таким образом, малое изменение базового тока, например, с 5 до 10 мкА, вызывает большие изменения коллекторного тока, соответственно с 500 мкА до 1000 мкА.

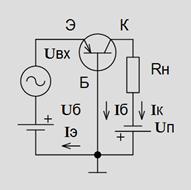

Схема включения транзистора с общей базой

Схема включения транзистора с общим коллектором

Схема включения транзистора с общим эмиттером

Схемы включения биполярных транзисторов

Между базой и эмиттером транзистора, включённого по схеме с общим эмиттером, подсоединяют источник сигнала, а к коллектору – нагрузку. К эмиттеру транзистора подключают полюсы одинаковых знаков источников питания. Входным током каскада выступает ток базы транзистора, а выходным током – ток коллектора. Это показано на рисунке 20, на примере включения в электрическую цепь биполярного p-n-p транзистора.

Рисунок 20 – Схема с общим эмиттером транзистор p-n-p

На практике обходятся одним источником питания, а не двумя. Направление протекания тока по выводам транзистора дано на рисунке. Включение n-p-n транзистора совершенно аналогично включению p-n-p транзистора, однако в данном случае придётся поменять полярность обоих источников питания.

![]()

Рисунок 21 – Схема с общим эмиттером транзистор n-p-n

Коэффициент усиления каскада равен отношению тока коллектора к току базы и обычно может достигать от десятков до нескольких сотен. Транзистор, включённый по схеме с общим эмиттером, теоретически может дать максимальное усиление сигнала по мощности, относительно других вариантов включения транзистора. Входное сопротивление рассматриваемого каскада, равное отношению напряжения база-эмиттер к току базы, лежит в пределах от сотен до тысяч ом. Это меньше, чем у каскада с транзистором, подсоединённым по схеме с общим коллектором. Выходной сигнал каскада с общим эмиттером обладает фазовым сдвигом в 180° относительно входного сигнала. Флюктуации температуры оказывают значительное влияние на режим работы транзистора, включённого по схеме с общим эмиттером, и поэтому следует применять специальные цепи температурной стабилизации. В связи с тем, что сопротивление коллекторного перехода транзистора в рассмотренном каскаде выше, чем в каскаде с общей базой, то необходимо больше времени на рекомбинацию носителей заряда, а, следовательно, каскад с общим эмиттером обладает худшим частотным свойством.

К эмиттеру транзистора, включённого по схеме с общим коллектором, подсоединяют нагрузку, на базу подают входной сигнал. Входным током каскада является ток базы транзистора, а выходным током – ток эмиттера. Это отражено на рисунке 22, на котором изображена схема включения биполярного p-n-p транзистора.

Рисунок 22 – Схема с общим коллектором транзистор p-n-p

С нагрузочного резистора, включённого последовательно с выводом эмиттера, снимают выходной сигнал. Вход каскада обладает высоким сопротивлением, обычно от десятых долей мегаома до нескольких мегаом из-за того, что коллекторный переход транзистора заперт. А выходное сопротивление каскада – напротив, мало, что позволяет использовать такие каскады для согласования предшествующего каскада с нагрузкой. Каскад с транзистором, включённым по схеме с общим коллектором, не усиливает напряжение, но усиливает ток (обычно в 10 … 100 раз). Фаза входного напряжения сигнала, подаваемого на каскад, совпадает с фазой выходного напряжения, т.е. отсутствует его инверсия. Именно из-за сохранения фазы входного и выходного сигнала каскад с общим коллектором носит другое название – эмиттерного повторителя. Температурные и частотные свойства эмиттерного повторителя хуже, чем у каскада, в котором транзистор подключён по схеме с общей базой.

Рисунок 23 – Схема с общей базой транзистор p-n-p

В каскаде, собранном по схеме с общей базой, напряжение входного сигнала подают между эмиттером и базой транзистора, а выходное напряжение снимают с выводов коллектор-база. Включение транзистора p-n-p структуры по схеме с общей базой приведено на рисунке 23.

В данном случае эмиттерный переход компонента открыт и велика его проводимость. Входное сопротивление каскада невелико и обычно лежит в пределах от единиц до сотни Ом, что относят к недостатку описываемого включения транзистора. Кроме того, для функционирования каскада с транзистором, включённым по схеме с общей базой, необходимо два отдельных источника питания, а коэффициент усиления каскада по току меньше единицы. Коэффициент усиления каскада по напряжению часто достигает от десятков до нескольких сотен раз.

К достоинствам нужно отнести возможность функционирования каскада на существенно более высокой частоте по сравнению с двумя другими вариантами включения транзистора, и слабое влияние на работу каскада флюктуаций температуры. Именно поэтому каскады с транзисторами, включёнными по схеме с общей базой, часто используют для усиления высокочастотных сигналов.

Фототранзистором называют транзистор, чувствительный к облучающему его световому потоку. Обычно дискретный фототранзистор по конструкции похож на дискретный транзистор, с тем отличием, что в герметичном корпусе фототранзистора есть окно, например, из стекла или прозрачной специальной пластмассы, через которое излучение попадает на область базы фототранзистора. Включение фототранзистора в электрическую цепь таково, что к эмиттеру подключают положительный полюс внешнего источника питания, к коллектору подсоединяют нагрузочный резистор, к которому в свою очередь подключают отрицательный полюс источника питания. При облучении области базы происходит генерация носителей зарядов. Наибольшая концентрация основных носителей заряда будет в базе, что приведёт к открытию фототранзистора, а неосновные носители заряда будут мигрировать в коллекторный переход. Следовательно, облучение фототранзистора приводит к увеличению тока его коллектора. Чем больше будет освещённость области базы, тем существенней станет ток коллектора фототранзистора. Таким образом, фототранзистором можно управлять и как обычным биполярным транзистором, варьируя током базы, и как светочувствительным прибором. К важным параметрам фототранзистора относят темновой ток, ток при освещении и интегральную чувствительность. Темновой ток – это ток коллектора при отсутствии облучения. Ток при освещении – ток коллектора при наличии облучения. Интегральная чувствительность – это отношение силы тока коллектора у подключённого фототранзистора к величине светового потока.

Фототранзисторы применяют в оптронах, устройствах автоматики и телеуправления, в приборах уличного освещения и пр.

Страница 1 из 2

Устройство и принцип действия биполярного транзистора

Биполярный транзистор представляет собой полупроводниковый прибор, имеющий два электронно-дырочных перехода, образованных в одном монокристалле полупроводника. Эти переходы образуют в полупроводнике три области с различными типами электропроводности. Одна крайняя область называется эмиттером (Э), другая - коллектором (К), средняя - базой (Б). К каждой области припаивают металлические выводы для включения транзистора в электрическую цепь.

Электропроводность эмиттера и коллектора противоположна электропроводности базы. В зависимости от порядка чередования р- и n-областей различают транзисторы со структурой р-n-р и n-р-n. Условные графические обозначения транзисторов р-n-р и n-р-n отличаются лишь направлением стрелки у электрода, обозначающего эмиттер.

Принцип работы транзисторов р-n-р и n-р-n одинаков, поэтому в дальнейшем будем рассматривать лишь работу транзистора со структурой р-n-р.

Электронно-дырочный переход, образованный эмиттером и базой, называется эмиттерным, а коллектором и базой - коллекторным. Расстояние между переходами очень мало: у высокочастотных транзисторов оно менее 10 микрометров (1 мкм = 0,001 мм), а у низкочастотных не превышает 50 мкм.

При работе транзистора на его переходы поступают внешние напряжения от источника питания. В зависимости от полярности этих напряжений каждый переход может быть включен как в прямом, так и в обратном направлении. Различают три режима работы транзистора: 1) режим отсечки - оба перехода и, соответственно, транзистор полностью закрыты; 2) режим насыщения - транзистор полностью открыт;3) активный режим - это режим, промежуточный между двумя первыми. Режимы отсечки и насыщения совместно применяются в ключевых каскадах, когда транзистор попеременно то полностью открыт, то полностью заперт с частотой импульсов, поступающих на его базу. Каскады, работающие в ключевом режиме, применяются в импульсных схемах (импульсные блоки питания, выходные каскады строчной развертки телевизоров и др.). Частично в режиме отсечки могут работать выходные каскады усилителей мощности.

Наиболее часто транзисторы применяются в активном режиме. Такой режим определяется подачей на базу транзистора напряжения небольшой величины, которое называется напряжением смещения (U см.) Транзистор приоткрывается и через его переходы начинает течь ток. Принцип работы транзистора основан на том, что относительно небольшой ток, текущий через эмиттерный переход (ток базы), управляет током большей величины в цепи коллектора. Ток эмиттера представляет собой сумму токов базы и коллектора.

Режимы работы биполярного транзистора

Режим отсечки

транзистора получается тогда, когда эмиттерный и коллекторный р-n-переходы подключены к внешним источникам в обратном направлении. В этом случае через оба р-n-перехода протекают очень малые обратные токи эмиттера (I

ЭБО

) И коллектора (I КБО

). Ток базы равен сумме этих токов и в зависимости от типа транзистора находится в пределах от единиц микроампер - мкА (у кремниевых транзисторов) до единиц миллиампер - мА (у германиевых транзисторов).

Если эмиттерный и коллекторный р-n-переходы подключить к внешним источникам в прямом направлении, транзистор будет находиться в режиме насыщения . Диффузионное электрическое поле эмиттерного и коллекторного переходов будет частично ослабляться электрическим полем, создаваемым внешними источниками U ЭБ и U КБ . В результате уменьшится потенциальный барьер, ограничивавший диффузию основных носителей заряда, и начнется проникновение (инжекция) дырок из эмиттера и коллектора в базу, то есть через эмиттер и коллектор транзистора потекут токи, называемые токами насыщения эмиттера (I Э.нас ) и коллектора (I К.нас ).

Для усиления сигналов применяется активный режим работы транзистора

.

При работе транзистора в активном режиме его эмиттерный переход включается в прямом, а коллекторный - в обратном направлениях.

![]()

Под действием прямого напряжения U

ЭБ происходит инжекция дырок из эмиттера в базу. Попав в базу n-типа, дырки становятся в ней неосновными носителями заряда и под действием сил диффузии движутся (диффундируют) к коллекторному р-n-переходу. Часть дырок в базе заполняется (рекомбинирует) имеющимися в ней свободными электронами. Однако ширина базы небольшая - от нескольких единиц до 10 мкм. Поэтому основная часть дырок достигает коллекторного р-n-перехода и его электрическим полем перебрасывается в коллектор. Очевидно, что ток коллектора I

Кp не может быть больше тока эмиттера, так как часть дырок рекомбинирует в базе. Поэтому I

Kp = h

21Б I

э

Величина h

21Б

называется статическим коэффициентом передачи тока эмиттера. Для современных транзисторов h

21Б

= 0,90…0,998. Так как коллекторный переход включен в обратном направлении (часто говорят - смещен в обратном направлении), через него протекает также обратный ток I КБО

, образованный неосновными носителями базы (дырками) и коллектора (электронами). Поэтому полный ток коллектора транзистора, включенного по схеме с общей базой

I

к =

h

21БI

э + I

КБО

Дырки, не дошедшие до коллекторного перехода и прорекомбинировавшие (заполнившиеся) в базе, сообщают ей положительный заряд. Для восстановления электрической нейтральности базы в нее из внешней цепи поступает такое же количество электронов. Движение электронов из внешней цепи в базу создает в ней рекомбинационный ток I Б.рек.

Помимо рекомбинационного через базу протекает обратный ток коллектора в противоположном направлении и полный ток базы

I Б = I Б.рек - I КБО

В активном режиме ток базы в десятки и сотни раз меньше тока коллектора и тока эмиттера.

Схемы включения биполярного транзистора

В предыдущей схеме электрическая цепь, образованная источником U ЭБ

, эмиттером и базой транзистора, называется входной, а цепь, образованная источником U КБ

, коллектором и базой этого же транзистора,- выходной. База является общим электродом транзистора для входной и выходной цепей, поэтому такое его включение называют схемой с общей базой, или сокращенно «схемой ОБ».

На следующем рисунке изображена схема, в которой общим электродом для входной и выходной цепей является эмиттер. Это схема включения с общим эмиттером, или сокращенно «схема ОЭ»

.

K I – коэффициент усиления по току

K U – коэффициент усиления по напряжению

K P – коэффициент усиления по мощности

Предыдущая страница – Следующая страница